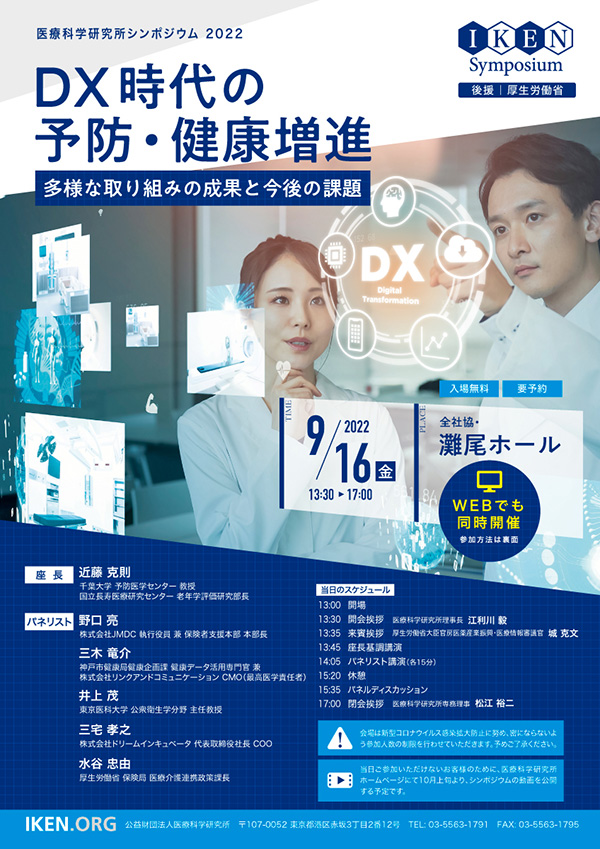

DX時代の予防・健康増進-多様な取り組みの成果と今後の課題-

長い人生を心身ともに健やかに暮らすこと、即ち健康増進と疾病予防は国民の大きな関心事になっていますが、頭では理解しつつも行動に移さない人、日々の生活に追われ行動に移せない人も少なくありません。そのため、人々に行動変容を促すこと、さらには、「暮らしているだけで健康」を目指すゼロ次予防も注目されつつあり、ビッグデータや建造環境、成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)など社会環境を形作っている産官学の連携した取組みも注目されつつあります。

今回のシンポジウムはそれらの成果を中心に紹介されるとあって、様々な分野の方々の注目を集めました。依然コロナ禍にあり、会場参加の制限を行ったものの、オンライン参加のお申し込みは550名を超え、関心の高さがうかがえるものとなりました。

事務局編集による座長基調講演および各パネリスト講演の抄録は次の通りです。

※講演録は、機関誌『医療と社会』(Vol.32,No.4.2023年1月)に掲載予定です。

開催概要

プログラム

※動画配信は終了しました。

| 開会挨拶 | 江利川 毅(医療科学研究所理事長) | |

|---|---|---|

| 来賓挨拶 | 城 克文(厚生労働省 大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) | |

| 座長基調講演 | 「DX時代の予防・健康増進」 近藤 克則(千葉大学予防医学センター 教授 国立長寿医療研究センター 老年学評価研究部長) |

抄録 |

| 講演 | 講演1「ヘルスビッグデータを活用した保険者支援」 野口 亮(株式会社JMDC 執行役員 兼 保険者支援本部 本部長) |

抄録 |

| 講演2「官民視点での取り組み紹介とその課題」 三木 竜介(神戸市健康局健康企画課 健康データ活用専門官 兼 株式会社リンクアンドコミュニケーション CMO(最高医学責任者)) |

抄録 | |

| 講演3「地球環境と身体活動・健康」 井上 茂(東京医科大学 公衆衛生学分野 主任教授) |

抄録 | |

| 講演4「SIBを活用した社会課題(介護費増大)のサステナブルな解決を」 三宅 孝之(株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役社長 COO) |

抄録 | |

| 講演5「データヘルス改革と予防・健康づくり」 水谷 忠由(厚生労働省保険局 医療介護連携政策課長) |

抄録 | |

| パネルディスカッション 前半 | 抄録 | |

| パネルディスカッション 後半 | ||

| パネルディスカッション | 抄録 | |

| 座長まとめ | 近藤克則(千葉大学予防医学センター 教授 国立長寿医療研究センター 老年学評価研究部長) | |

(敬称略)

座長基調講演

DX時代の予防・健康増進

千葉大学予防医学センター教授

国立長寿医療研究センター老年学評価研究部長

一般社団法人日本老年学的評価研究(JAGES)機構代表理事

近藤 克則

2021年9月1日、デジタル庁が発足。①「行政のデジタル化」でシステムの統一・標準化などの推進、②医療・教育・防災をはじめ産業社会全体にわたるデジタル化を推進、③誰もが恩恵を享受できるデジタル化を目指す、という3本柱を掲げた。ビッグデータの活用で、従来にない「新しい価値」を生み出すDX時代の到来である。様々な可能性が語られるDX時代だが、すでに具体的な取り組みが成果を上げ出している。

日本老年学的評価研究機構(JAGES)では2019年、64市町村25万人以上の高齢者からの回答をひとつのデータに結合し、ビッグデータの解析に取り組んでいる。これまでは、例えば「どんな人が転びやすいか」という個人レベルの研究が主だったが、この調査で「転ぶ人が約3倍も多いまち」があることが判明した。「1年間に転んだことがあるか」を聞いて、小学校区ごとに集計すると、転倒が少ない校区では約12%に対し、多い校区では約34%と約3倍転倒率が高いまちがあった。10万人規模のビッグデータにより、個人レベルの研究にとどまらず、まちとまちを比べ「まちの持つ特徴」の分析が可能となった。同様に、うつが少ないまち、認知症リスクを有する人が少ないまちも見つかり、スポーツや社会参加をしやすいなどの環境要因が重要であることがわかってきた。このようなビッグデータの活用より、厚生労働省の介護予防政策は、住民主体の「通いの場」を増やして誰もが社会参加しやすいまちづくりへと方向転換することになった。また、ビッグデータをAIで分析することで、要介護リスクが予測できるスコアも開発されている。

環境要因の中でも注目されているのは、人が作り出した建造環境だ。例えば、近隣に食料品店が少ない人の死亡率は、多い人の1.6倍も高い。これは車を利用できない人の間で顕著であった。さらに、食料品店が近くにある人には、うつが少なく、野菜・果物の摂取頻度が高い。このような研究はすでに世界で100以上報告され、歩きやすさ、治安、目的地へのアクセス、レクリエーション施設、公園、商業施設などの環境に恵まれた地域に暮らしている人では、運動量が多いと分かってきている。

武豊町でサロンを作ってみると、そこに参加した人たちで、要介護認定率・認知症発症確率は低かった。都市部の神戸市でも、スポーツの会や趣味の会を立ち上げて社会参加支援を行ったところ、8年後にうつ傾向などの健康指標も改善した。データを積極的に活用した市町では、単にデータ提供のみの市町に比べ、社会参加の増加が2〜3%多く、累積死亡率も抑えられていた。

これらの知見はの蓄積は、早期発見・早期治療の2次予防から、保健指導による1次予防、さらには環境を変えることで地域に暮らす人々の行動を変えるゼロ次予防は可能であることを示している。そこで、科学技術振興機構の助成を受けて、「社会参加型の健康長寿幸福産業」を構築し、ビッグデータを活用しながら、拠点開発→プログラム開発→マーケティング→参加・状況把握→効果評価→マネタイズ→ という循環をつくりだす試みをしている。スマホアプリによる情報提供で、外出や移動距離は増えそうとわかり、より大規模な追試をしている。縦断研究で、インターネットを介して友人や家族と交流している人では、ネットを使わない人に比べてうつの発症率が3割少ないが、同じネットでも、ネットショッピングやネットバンキングでは効果が小さかった。別年度の別集団の縦断研究でも、ネット利用者では、スポーツの会などへの参加が増え、うつに加え、高血圧や糖尿病の発症率まで非利用者より2〜3割少なく、インターネットの大きな可能性を感じている。高齢者を対象に無料インターネット講習会をやってみると、参加者に多いのは後期高齢者と女性であった。中間集計では、講習会に参加者で、非参加者より孤独感が緩和しているようだ。

このような社会参加による予防をマネタイズし社会実装するしくみが、SIB(Social Impact Bond)を含む、PFS(Pay For Success:成果連動型民間委託契約方式)だ。すでに堺、岡山、豊田市では地域のサービス事業者が社会参加を促す様々なサービスを提供するSIBを導入している。第三者評価機関であるJAGES機構が、抑制された介護費用額を評価し、その一部をサービス事業者に成功報酬として配分。それを原資に活動拡充をして、健康を増進し介護費用を抑えられるのか、1〜3年以内に結果がでる。

今後の課題としては、個人情報の保護と活用のバランス、研究開発を進めるうえでは研究協力者確保やデジタル・ディバイド、PFSを阻む文化・価値観などが挙げられる。

講演1

ヘルスビッグデータを活用した保険者支援

株式会社JMDC執行役員兼保険者支援本部本部長

野口 亮

株式会社JMDCのミッションは「健康で豊かな人生をすべての人に」で、データとICTの力で持続可能なヘルスケアシステムの実現を目指している。具体的には日本の多くのステークホルダーからデータをお預かりして、それを利活用するエコシステムを構築し、ステークホルダーに還元する取り組みを行っている。これまで医療における情報提供はプロバイダ(医師・医療従事者)が中心で、患者やペイヤー(保険者)は主体性を持てていないケースも存在した。JMDCは、その患者やペイヤーにデータによる気づきを提供することで、彼らが主人公となって医療参加できるような未来を描いている。保険者・組合員には保健事業支援サービスとPep Upの展開、医療提供者(医療機関、調剤薬局)には様々なソリューションを提供、学術・官公庁・産業界には匿名化されたデータの提供と、大きく三者へのサービス提供を行っている。日本のヘルスビッグデータの黎明期からサービス提供を行い、これまでに我々のデータを使用した論文は400報以上、学会発表も400報以上にのぼる。アカデミアでは我々のビッグデータがもっとも活用いただいている。

現在、JMDCは300近くの健康保険組合を支援しており、台帳、健診結果、レセプトなどの取り扱いデータ量は月間1,000万人以上に及ぶ。まずは豊富なノウハウでデータを処理・見える化し、その上で通知や重症化予防のための介入サービス支援を行っている。また、データを活用して、保健事業の効果測定を行うことができる。そしてそれらを次の施策立案時に活用する、という一気通貫な支援を行っている。対象者にはリスクに応じて様々な情報提供を実施している。個人の健康増進をより支援し、健保の業務負荷を軽減するために、JMDCはPep UpというPHR(Personal Health Record)のサービスを約170の健保(約340万人にIDを発行)に提供している。

今回のテーマであるヘルスビッグデータを用いた健康支援については、まず、どういう方が健康でどういう方がそうでないか定量的に可視化する。状態のよくない方への介入には、データとAIを組み合わせることでハイリスク群の特定精度を高める、そしてハイリスク者に対してより効果的な打ち手を講じる、という3点について取り組んでいる。

可視化にあたっては、健診結果やレセプトデータを活用したオリジナルの「健康課題マップ」を用いている。また、「健康年齢」という指標を開発した。160万人超の医療データから統計モデルをつくり、健診結果の翌年の医療費を予測。それが何歳の平均医療費に相当するかを判断している。

ハイリスク群の特定精度を高める取り組みとしては、AIにより翌年度の生活機能低下に陥るリスクを算出する「超重症化予防プログラム」がある。これは上位1%のハイリスクの方を抽出するモデル(特定保健指導対象者の翌年の医療費は約33万円だが、上位1%では約166万円と高額となる)で、絞り込んで資源を投入することでより一層の効果を上げようというねらいがある。すでにいくつかの健康保険組合では、こうした取り組みをもとに介入を行っている。

ハイリスク者への効果的な介入という観点では、糖尿病で重症化するリスクの高い方に、介入プログラム「KiDuKi」の提供を開始している。糖尿病のハイリスク者に対しては教育入院のような効果的な手法があるが、働きながら入院はできないという声もある。そこで、リモートで同様の効果が得られるよう開発された。血糖測定にはAbbott社のグルコース測定器「FreeStyleリブレ」、食事は宅配食、運動はウェアラブルデバイス「Fitbit」、教育・自己管理には「Pep Up」を組み合わせることにより、臨床研究から高い効果が得られることが分かってきている。

被保険者への通知など、健康保険組合が介入したデータを蓄積し、どんな介入パターンが有効か検証する分析も行っている。通知については紙面を変えるだけで反応も変わることなどが見え始めている。JMDCでは、ビッグデータを用いた、より効率的・効果的な健康増進の取組を今後も促進していきたいと考えている。

講演2

官民視点での取り組み紹介とその課題

神戸市健康局健康企画課健康データ活用専門官

株式会社リンクアンドコミュニケーションCMO(最高医学責任者)

三木 竜介

神戸市という官の立場、株式会社リンクアンドコミュニケーションという民の立場から行ってきた取り組みを網羅的に紹介する。

私が神戸市で最初に手がけたのは、市民PHR(Personal Health Record)システムの構築だった。従来型の人的資源投入による健康づくりではなく、健康づくりにICTの活用が可能かを検証すること、また、登録者に様々な実証事業に参加してもらい、その効果を収集したデータから検証可能な情報基盤と環境を整備することが目的であった。健康アプリ「カロママ プラス」は、食事、運動、カラダ、気分、睡眠、健康ポイント、健診データを取り込むことができる。入力データの可視化は当然のこと、AIコーチによるリアルタイム健康アドバイスができるのが特長。通常は保健師が行うところ、アルゴリズムを用いて学会のガイドラインに準拠したアドバイスをリアルタイムで返すことができる。

コロナ禍における様々な検証もアカデミアと共に行った。ウォーキングイベントで、より多く歩いてもらうための最適なインセンティブ設計を検証するために、オプトイン形式(インセンティブが必要な人は必要申告)とオプトアウト形式(インセンティブが不要な人は不要申告)の2群でランダム化比較試験(RCT)を実施した。オプトイン形式は2,281歩、オプトアウト形式は541歩と、同じインセンティブを与えるとしても、その与え方の設計によって大きな差があり、行政の予算を抑えられることが分かった。また、高齢者へのオンラインフレイル予防の検証も行った。家にいながらオンラインで3か月の運動プログラムに参加してもらい、一方の群にはフレイル予防を勉強してもらい、もう一方には集中的に運動強化プログラムを受けてもらうRCTを実施した。勉強群は「フレイル予防には運動が重要」なことを学んだために、両群間で大きな差は出なかったものの運動機能の改善については実証できた。

神戸市民のレセプトデータや健診データなど様々な公的データを個人単位で名寄せし、研究利用してもらう事例がある。65歳以上38万人の匿名化データから、要介護高リスク者と介入可能な要因を抽出するAIプログラムの開発が進行している。うまくいけばデータから得られた恩恵を、市民に還元することができる。

ここまでのまとめ。①実証から社会実装への道のりは険しい。②社会実装にはエビデンスが求められるが、健康領域はアウトカムが発生するまで時間がかかるため相性が悪い。③効果が認められたとしても、予算化はまた別の問題。④事業規模を拡大して多種多様なサービスを広く住民に届けるには民間の力が必要。

リンクアンドコミュニケーションの事例紹介。PFS(Pay For Success:成果連動型民間委託契約方式)事業を保険者と共に行い、特定保健指導回避による医療費と指導費を削減できないか検証した。その結果、短期的に投資を回収するのは難しい反面、中長期的には回収できそうだということが分かった。うまく広げるためには対象者をうまく選定すること、参加者のスケールを大きくしていくことが必要だ。阪南市と実施した糖尿病の学習プログラムでは、自宅に採血キットを送り、28食分(1日1食)のヘルシー弁当を配布。加えてアプリ「カロママ プラス」とオンラインカウンセリングを併用して生活習慣改善アドバイスを行った。実施後に再度採血してもらい、どのくらい改善したかを検証した結果、全員のHbA1cが管理目標に達し、8名中6名が減量に成功した。

事業を継続するためにはマネタイズが重要だが、健康づくりのためだけに投資する当事者は多くない。そこで、地域の事業者を巻き込む「健康サポーター」という制度を立ち上げた。例えば近くのスーパーマーケットなどにある、自分に不足している栄養素を補える食材や商品がアプリに表示され、そこにクーポンなどを付加することで送客するモデルだ。スーパーから利用料をいただけば、住民は対価を支払うことなく健康増進でき、スーパーと住民は健康を軸につながることができる。

まとめ。①持続可能性を高めるためには、ビジネスモデルの工夫が必要。②しかし、健康づくりの領域単独ではマネタイズが難しい。③健康づくりに取り組んでほしい人は、健康づくりにお金をかけてくれないというジレンマ。④健康づくりサービスの多様化と裾野の広がりが重要。⑤そのためには、データ連携を容易にする環境が必要である。

講演3

地域環境と身体活動・健康

東京医科大学公衆衛生学分野主任教授

井上 茂

様々な研究の結果として、身体活動不足の弊害は十分に分かっていても、行動変容は難しいということを痛感し、運動の効果よりも行動変容のほうが重要と考えるようになった。2000年度にスタートした「健康日本21」では歩数の増加も目標に掲げられているが、残念ながら歩数は減少傾向にある。私自身は、当初は個人を対象とした行動心理学に興味を持ったが、コストとマンパワーへの限界を感じるようになった。その後、どのような地域環境に住む人が活動的で健康的かという地域環境の研究が行うようになった。

どのような地域に住んでいるとよく歩くかについてはかなりエビデンスが蓄積している。密度が低く、目的地が遠く、車利用が前提となっているような街ではあまり人は歩かない。1900年代後半にこのような街の構造が郊外に広がってきた。スプロール現象とも呼ばれている。しかし、最近10〜20年の研究でそうした課題が指摘されるようになり、現在はこうした弊害を考慮した街づくりが工夫されるようになってきていると思う。

国土交通省のデータから金沢都市圏における移動時の交通手段を見ると、1974年は徒歩37.2%、自動車38.8%だったが、2007年には自動車の割合は67.2%に増え、徒歩は16.1%と少なくなってきている。これはメガトレンドとも呼べる大きな変化である。このような状況の中でいかにして身体活動を増やすことができるのかを考えなければいけない。背後には地域環境の問題があるだろう。大都市の居住者ほど平均歩数が多いことが明らかとなっているが、当然ながら、田舎に住んでいる人は健康に無関心で、やる気がないというわけではない。ある場所に住むと活動的で、健康になり、別のある場所に住むと不活動で、不健康になるという、地域環境の影響を理解する必要がある。どんな地域で人が活動的になるかについては、先にも述べた通り、かなりの知見がある。密度が高く、土地利用が混在していて目的地が多く、道路ネットワークが良好で、安全(交通安全、治安)で、景観が良く、運動場所へのアクセスが良く、便利な公共交通が整備されている、といった要因が高い身体活動と関係している。「健康日本21(第二次)」の目標にも、「住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体の増加」が提示されている。

自治体の保健部門にとって、環境を変えることはずいぶん壮大な話と思われるかもしれない。確かに保健部門が歩道をつくるのは困難だが、都市整備・道路整備は日々行われている。問題はそれらが良い方向の環境整備となっているかどうかだ。環境整備には他部門との協働が必要である。協働は、都市計画に限ったことではない。都市交通、教育、農政、環境など様々な領域が身体活動と関連する事業を行っている。これらの分野との協働によって環境が整備される。協働のための鍵となる政策・活動を探すことが重要だ。例えば、京都市は「歩くまち・京都」憲章を採択しているし、新潟市は「公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例」を制定している。私が注目しているのは、国土交通省の「立地適正化計画制度」だ。同省の「国土のグランドデザイン2050」では、「コンパクト+ネットワーク」をキーワードとして掲げている。街を小さくし、歩いて暮らせる街にすることで、少子高齢者社会においてもサステイナブルな都市を構築する。これを実願しようとしているのが立地適正化計画制度であり、住む場所や都市の機能をコンパクトな地域に誘導しようとしている。WHOは、以前より「Social determinants of health(健康の社会的決定要因)」を重視しており、他領域も含めたあらゆる政策の中に「健康」を加えることが重要であるとしている。

現在、身体活動ガイドラインの改訂作業が進められているが、その中で、身体活動支援環境のフレームワークを整理している。身体活動は運動と生活活動からなるが、それぞれが営まれる環境は異なる。また、環境には物理的環境と社会的環境がある。「運動/生活活動」×「物理的環境/社会的環境」という2×2のマトリックスで環境を整理したいと考えている。とりわけ生活活動が行われる物理的環境(都市計画、交通計画、都市・建築空間デザイン)は、もっともエビデンスが多いのに、なかなか手がつけられていない領域だと認識している。都市計画領域、都市交通領域との協力で、整備が加速したり、質を向上したりできないかと考えている。

まとめとして、①地域環境は身体活動・運動と関連している。どんな地域で人がよく歩くのか、についてはすでに膨大なエビデンスがある。②これらの知見をどう活かすかが現在の課題である。③環境整備には、保健部門にとどまらない「協働」が必要だが、他部門との協働は、「言うは易し、行うは難し」である。本日のシンポジウムの中で議論し、皆様のお知恵をいただければと期待している。

講演4

SIBを活用した社会課題(介護費増大)のサステナブルな解決を

株式会社ドリームインキュベータ代表取締役社長COO

三宅孝之

株式会社ドリームインキュベータは、社会課題を解決するビジネスモデルをつくることができる会社。日本を代表するような大企業の新規事業のご支援がメインだが、それ以外でもベンチャーへの投資は100社以上にのぼり、自社でも新規事業を展開している。自社事業のひとつがSIB(Social Impact Bond)という官民連携のしくみを活用した事業である。「自治体がやるべき投資を民間企業が先行して実施し、うまくいったら自治体から民間へ成功報酬を支払う」ところまで取り組むとPFS(Pay For Success:成果連動型民間委託契約方式)となるし、さらに「ビジネス側のとるリスクを金融が肩代わりする」ことまで組み込むとSIBとなる。SIBはイギリスとアメリカで広がりつつあり、日本でも小さな事例が出始めたところ。我々は、以前からこのSIBのしくみを使うと、介護予防、インフラメンテナンス、防災、リサイクルなど、日本が抱える多くの社会課題をサステナブルに解決できる可能性があると考えていた。

そんな中、2018年に千葉大学の近藤克則先生(本シンポジウム座長)にお会いし、JAGES(日本老年学的評価研究)の取り組みをうかがっているうちにいよいよSIBの事業化が可能ではないかと思うに至った。特にJAGESの分析で「継続的な社会参加によって1人あたりの生涯介護費用は15〜40%削減できる」と、「ビッグデータにより事前に要介護リスクが推定できる」ということを活用すると、ビジネスモデルが構築できると判断。その後さまざまな検討を経て、2021年7月、弊社として、愛知県豊田市にて世界最大規模のSIBによる介護予防事業を開始した。介護費用の削減目標は5年間で10億円を想定している。

この「ずっと元気!プロジェクト」は、様々な人たちを動かすしくみとなっている。民間事業者(企業、NPOなど)に、趣味やスポーツ、就労などで高齢者が社会参加したくなるようなサービス提供を働きかけ、参加者の数(やその質)に応じて、民間とりまとめ組織(Next Riseソーシャルインパクト推進機構=ドリームインキュベータ子会社)から事業者に成果報酬・事業資金を支払う。高齢者の行動変容についてはデータにより第三者評価機関(JAGES)が評価を行い、介護費の削減幅を推定。削減の約半分が成果報酬として豊田市から民間とりまとめ組織に戻ってくるしくみとなっている。なお、民間とりまとめ組織の運転資金は、ファンドを立ち上げて投資家を募り、そこから民間とりまとめ組織に出資。豊田市から支払われる成功報酬の原資は、「企業版ふるさと納税」として大企業から豊田市に寄付する形で用立てしている。

事業開始後1年ほど経過し、民間事業者は43社となり、50以上のプログラムが進行中。全国企業と地元企業の比率は半々で、まだまだ新たな企業の参加申し込みがある。施策の自由度は高く、有料・無料サービスの機動的な組み合わせ、プログラム内容の機動的な見直し、事業者同士の連携も可能としているため、事業者側の創意工夫が進化している。当初は月間30人ほどで始まったサービス利用者も、弊社の威信をかけたマーケティング活動もあって1年で2,500人超と増加。2年目も初月1,000人と順調な滑り出しを見せている。様々なメディアにも取り上げられるようになり、豊田市全体が盛り上がっているように感じている。

ここまで事業を進めて、社会参加を軸にした取り組みはまだまだ広げられると確信。介護予防分野の横展開に加え、医療分野への応用も検討している。武器としてのSIBは非常に効果的で、行政、民間企業、市民が自由な発想で手を取り合え、社会課題をビジネスとして回し続けることができる。予算取りや既存の取り組みとの整理など、新しい取り組みには様々な壁が立ちはだかるものだが、行政と民間が覚悟を持って臨むことで社会は変えられると考えている。

講演5

データヘルス改革と予防・健康づくり

厚生労働省保険局医療介護連携政策課長

水谷 忠由

いわゆる団塊の世代が全員75歳以上となる2025年に向けて後期高齢者人口が急増していくが、2040年に向けては、高齢者人口の増加が緩やかになる一方、生産年齢人口は2025年比でマイナス16.6%と減少が加速する。医療福祉分野の就業者は2018年には12%だったが、需要面のみから推計すれば、2040年には18〜20%、つまり約5人に1人は医療福祉分野で働いていただかないと需要を賄うことができない状況となる。そこで厚生労働省では、①多様な就労・社会参加、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上、という方向性を打ち出している。

健康寿命延伸プランとしては、健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進、地域・保険者間の格差解消に向け、①次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成、②疾病予防・重症化予防、③介護予防・フレイル対策、認知症予防、という3つの柱で推進している。具体的施策としては、①には、ナッジを活用した自然に健康になれる環境づくり、PHR(Personal Health Record)の活用促進、②にはナッジ等を活用した健診・検診受診勧奨、③には「通いの場」の更なる拡充、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施などがある。

データヘルス改革が目指す未来には、大きく4つの柱がある。①ゲノム医療・AI活用の推進、②自身のデータを日常生活改善等につなげるPHRの推進、③医療・介護現場の情報利活用の推進、④データベースの効果的な利活用の推進。④については、NDB(National Database:レセプト情報・特定健診等情報データベース)と、介護データベースやDPC(Diagnosis Procedure Combination)データベースと連結解析できるようにしており、さらに連結対象データベースの拡充を図っている。

2023年4月から、原則としてすべての保険医療機関・薬局にオンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を義務付けることとしている。医療保険者はオンライン資格確認システム上に、資格情報、特定健診情報、薬剤情報などを登録いただく。医療機関・薬局には顔認証付きカードリーダーを設置していただく。カードリーダーにマイナンバーカードを置くと、暗証番号を入力しなくても顔認証により本人確認が可能となる。これにより直近の資格情報が確認できるため、過誤請求や手入力による手間などの事務コストの削減が可能となる。カードリーダーでは、過去の特定健診の結果や薬剤情報などを医療機関・薬局に提供することに、電子的に同意をすることもできる。医療機関・薬局でこうした情報が閲覧でき、より良い医療が受けられる環境が整備される。こうした情報は、マイナポータルを通じて自分で閲覧することもできる。オンライン資格確認のシステムは、PHRの発想を基本としながら、医療現場での利活用を具現化しくみであると捉えている。

オンライン資格確認のシステムには、3つの特徴がある。①全国の医療機関・薬局が安全かつ常時に接続できる。②医療情報を個人ごとに把握できる。③患者/利用者の同意を確実かつ電子的に得ることができる。こうしたしくみは、今後のデータヘルスの基盤となるものと考えている。今後、確認・活用できる情報の拡大、リアルタイムの薬剤情報を共有できる電子処方箋の導入を行い、予防接種、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設へと繋げていく予定だ。

マイナポータルで本人が閲覧できる情報は、一定のルールの下で、API連携によって自治体や民間PHR事業者なども活用できる。産学官連携により、ウェアラブルデバイスなどの情報を含めた活用が広がっていけば、民間の創意工夫等を活用した予防・健康づくりがさらに進んでいくものと期待している。

特定保健指導については、2024年度からの第4期に向けて見直しの議論を行っている。現在は保健指導の介入量をポイント換算して合計180ポイントで指導が終了するしくみだが、第4期に向けて、腹囲2cm、体重2kg減達成の場合は介入量を問わずに終了とする、また、行動変容や腹囲・体重減の成果と介入量とを合わせて終了とするなど、アウトカム評価を導入し、成果を重視した評価体系とすることを検討している。これはPFS(Pay For Success:成果連動型民間委託契約方式)とも親和性の高いしくみであると考えている。このほか、ICTを活用した保健指導も対面と同等の評価としていく。アプリを活用した保健指導も、手引きによって留意点を示しながら推進していく。

国民が自分の健康・医療情報を自らの判断で医療機関等に共有することで、より良い医療を受ける。あるいは民間事業者に情報を共有することで、アプリ等を有効活用しながら自らの生活習慣を改善していく。国民一人ひとりに自分の健康・医療情報についてオーナーシップの意識を持っていただく後押しとなるようなインフラを整備していくことが、予防・健康づくりに資するものと考えている。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、会場参加者の質問から始まりました。ソーシャルファンディングによる企業主体のビジネスモデルの可能性について言及し、企業のインパクト評価についての意見交換がなされました。オンライン参加では病院の方から、マイナポータルの連結についての質問が寄せられました。

続いて近藤座長からそれぞれのパネリストに、DX時代の予防・健康増進の可能性について、また今後の課題と解決方法について質問を投げかける形で議論を深めていきました。近藤座長はまとめとして、ビッグデータの効果的な収集と活用、産官学連携の重要性に触れ、まちづくりや防災など、様々な部門の連携が不可欠であることを示唆。「コレクティブ・インパクト」の概念が紹介され、大前提となる関係者間での情報共有がDX時代ゆえに可能となってきているとしました。