「自然に健康になれる環境づくり」に向けたヘルスケア産業の変革

-誰も取り残されないウェルビーイングの達成に向けて-

2024年度から始まる「健康日本21(第三次)」の基本的な方向でも、「自然に健康になれる環境づくり」を目指すことがうたわれています。健康経営の取り組みなど社会環境の改善によって健康格差を是正するだけでなく、カーボンフットプリントなど地球環境の保全により将来世代をも守り抜くため、ヘルスケア産業を含めた多様なプレイヤーたちが何をどう取り組んでいくべきなのか──本シンポジウムでは、そのような観点から、具体的な実践事例を踏まえた発表がなされました。座席数を減らしての会場には約40名、オンラインには約160名の皆様にご参加いただきました。

事務局編集による座長基調講演および各パネリスト講演の抄録は次の通りです。

※講演録は、機関誌『医療と社会』(Vol.33, No.4. 2024年1月)に掲載予定です。

開催概要

プログラム

「抄録」をクリックすると講演要旨をご覧いただけます。※動画配信は終了しました。

| 開会挨拶 | 江利川 毅(公益財団法人医療科学研究所理事長) | |

|---|---|---|

| 来賓挨拶 | 内山 博之(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) | |

| 座長基調講演 | 「自然に健康になれる環境づくり」に向けたヘルスケア産業の変革 -誰も取り残されないウェルビーイングの達成に向けて- 近藤 尚己(京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 主任教授) |

抄録 |

| 講演 | 講演1「投資型医療の本質」 山本 雄士(株式会社ミナケア 代表取締役社長・医師) |

抄録 |

| 講演2「ヘルスケア政策の現状と展望」 橋本 泰輔(経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長) |

抄録 | |

| 講演3「ヘルスケアセクターの脱炭素化経路とステークホルダーの役割」 南齋 規介(国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域 国際資源持続性研究室 室長) |

抄録 | |

| 講演4「アストラゼネカにおけるサスティナビリティの取り組み」 濱田 琴美(アストラゼネカ株式会社執行役員 オペレーション本部長) |

抄録 | |

| 講演5「自然と健康になる職場環境に向けた新しいサービスづくりの経験」 松本 友里(株式会社博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター 研究開発5グループ 上席研究員) |

抄録 | |

| パネルディスカッション | 抄録 | |

| 質疑応答 | ||

(敬称略)

座長基調講演

「自然に健康になれる環境づくり」に向けたヘルスケア産業の変革

-誰も取り残されないウェルビーイングの達成に向けて-

京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 主任教授

近藤 尚己

「自然に健康になれる環境づくり」という研究テーマにおいて、特に私が取り組んでいるのは、環境によって引き起こされる健康格差の問題だ。健康寿命を市区町村別に見ると、困窮している自治体に住んでいる場合とそうでない場合とで、男性で2.3歳、女性でも1歳ほど寿命の差がある。最も困窮している自治体では外れ値となっており、日本にも取り残されている人たちがいることが分かる。かつて炭鉱で栄えた街や、都会では日雇い労働者の多い街などが不利益を被っている現状がある。職業によっても健康格差はあり、常勤職の方に比べ、就業していない方は早く亡くなる割合が60%ほど高い。働いていてもパートや自営業の方は常勤に比べ死亡率が高い。世界的に見ると、社会的地位が高い人よりも肉体労働の人の死亡率が高いが、90年代以降の日本では逆転現象が起きており、管理職がメンタルヘルスをさいなまれて早死にしている可能性が指摘されている。女性管理職が職場で孤立している可能性を示唆するデータもあり、上司からの理解が得られづらいといった職場不公正から抑うつ傾向や喫煙率が高くなっている。こうしたデータから、誰もが元気に働き、幸せな人生を送るためには、どんな職場環境や働き方がよいのか考えなければならない。

高齢者でも、就労している人や、スポーツ、地域行事、環境美化など、地域の活動に参加している人は、統計的に要介護リスクが低い。注目すべきは、働いている方の健康度が有意に高いということだ。つまり、高齢化しても元気に働くことができる環境が、健康づくりの観点からも大事なことと言える。

私が専門とする社会疫学の分野では、健康に影響する様々な社会的要因やそのメカニズムを明らかにしてきた。従来は運動や食事の影響が唱えられた。しかし、運動ができない人もおり、その背景には本人を取り巻く社会環境がある。厚生労働省の「健康日本21(第三次)」でも、個人の行動変容を促す土台として、社会環境の質の向上が重要であることがうたわれている。従来の「知識の啓発」型のポピュレーション・アプローチでは、健康格差を広げる可能性がある。例えば「メタボに注意しよう」というメッセージに対し、社会的に優位な方は行動を変えやすい一方、そうでない方は行動を起こすゆとりがなく、取り残されてしまう可能性がある。WHOは健康格差対策として、①生活環境の改善、②連携、③見える化、という3つの推奨事項を挙げている。

高齢者の地域包括ケアの取り組みとしては、全国でコミュニティサロン(通いの場)づくりが進められている。我々の研究では、サロンに通うだけで要介護リスクがおよそ半分に減るという結果も見えてきた。サロンに通う人は所得が低い傾向にあり、健康格差対策になっていると言える。

社会環境に加え、地球環境というもうひとつの環境課題がある。社会環境づくりだけだとそこにリソースを使いすぎてしまい、次世代の健康が守られなくなってしまうのではないか。医療産業のカーボン排出は、日本の全産業の5%に及ぶ。地球環境問題は、今の世代と将来の世代、その世代間健康格差の問題とも言い換えられる。持続可能な環境づくりのためには、地球環境の問題は避けて通れないものだ。いささか壮大な話になるが、本シンポジウムでは地球環境まで含め、自然に、そして持続的に健康になれる環境づくりを検討したい。特に、ヘルスケア産業が当事者として何をすべきかにフォーカスしたい。とかく「大切だから、コストをかけて環境対策を」と言われるが、それだけでは持続できないのではないか。そこに価値を見いだし、がんばった人が報われるしくみの必要性を感じている。

私の知る限りでもヒントは少なくない。例えば、自転車に乗りやすい環境づくりをするだけで年間1万人の死亡減となった、健康と地球環境の両方にメリットのある取り組みもある。エコで健康になれる街づくりを支援する企業も育ってきている。本日は様々な事例をもとに、どのような取り組みが効果的なのか、その取り組みを持続させるしくみとはどのようなものか、そしてヘルスケア産業に求められている変革とは何かを議論していきたいと考えている。

講演1

投資型医療の本質

株式会社ミナケア 代表取締役社長

医師

山本雄士

投資型医療の本質は「健康に投資する医療」である。すなわち、健康づくりに積極的であり、病気にさせない医療である。だが、良いことだからというだけでこうした医療を開拓し、持続させるのは難しい。「自然に健康が守られる取り組みと、それを推進する環境づくり」が事業として成立することが必要と考え、12年前に当社を起業した。臨床医時代に痛感したのは、今の医療が病気になるまではスタートしないことだった。そこで、医療・健康データに基づいて、健康リスクに先手で働きかける、みんなで互いの健康を支え合う、健康づくりを個人に最適化する、そして、お財布にやさしい医療を投資型医療として提唱した。根底にあるのは、ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授の「価値に基づく医療」である。これは、医療の価値向上に向けた健全な競争によって医療を発展させようという考え方。彼は、「患者にとっての健康上の実績」を「それにかかったコスト」で割り算したものを「医療の価値」と定義した。予防から介護・終末期までの医療提供のバリューチェーンでは、健康がキープされていることが最も低コストである。これをポーター教授は「よい医療はコストが安い」と表現している。このような理論背景に基づいて、当社を運営している。

日本の公衆衛生の優れた基盤に、国民皆健診がある。一方で、それを活用しきれていないとも考えている。弊社の調査では、某一部上場企業においてすら、重症糖尿病患者の約1/3が未受診のままだということが判明した。健診の結果、本人がリスクを持っていることを理解していても、また、収入などの社会因子が良好であっても病院に行っていない。つまり、健康への自己投資を行っていないのである。そこで当社は、健康を支える立場にある健康保険組合を支援、強化することで「自然に健康が守られる取り組みと、それを推進する環境づくり」をコンサルティング事業として構築してきた。

この10年、データヘルス計画、健康経営、コラボヘルスなどの環境整備を国が進めてきた。その結果、現在は、企業が取り組む健康経営、健康保険組合が取り組む保健事業、産業医や保健師が取り組む産業衛生の3つの軸で健康づくりが推進されている。従業員のうち、来院した者に対して医療従事者が個別に向き合い、医療費は保険者が払うというのが従来型の医療アプローチ。これからは、医療従事者や保険者だけでなく、事業主、家族・同僚、さらには政策決定者や株主といった主体がそれぞれの立場から健康に投資する取り組みに参加していくようになっていく。その牽引役となることが当社のミッションのひとつと位置付けている。これまでの事例としては、喫煙率の高かった会社が就業時間内禁煙にまでこぎつけた例や、健康を自ら守るための従業員向けガイドブックの作成と運用、女性就労者に特化した健康づくりの啓発、健康保険組合が事業所を訪問しての研修会の実施などの例がある。当社では、このような事例の健康成果をデータ分析し、保険者のデータヘルス計画や健康経営の事業戦略を立案する事業を興してきた。今後も健康経営の普及支援のほか、保険者の認知向上、さらにはデータを活用した様々な貢献を行っていきたいと考えている。

みんなで健康を守り合い、健康成果を出すためには、こうした取り組みに参加させる仕掛けが必要。号令をかける、インセンティブを与える、同僚や家族を巻き込む、ナッジを効かせるなどの施策が有効であろう。また、医療自体が経済成長や環境保護に貢献するというつながりを示すことができれば、今の時代にマッチした、産業として成り立つ投資型医療に進化できるだろう。当社は、医療の力で、人の未来を明るくしたいと考えている。

講演2

ヘルスケア政策の現状と展望

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長

橋本 泰輔

生産年齢人口が減少し、社会保障給付費が増加していくなかで、健康の価値はますます高まっている。経済産業省が、国民の健康増進と、経済成長、持続可能な社会保障制度構築への貢献のために行っている施策を紹介する。

健康経営の推進について。健康経営とは、企業が従業員の健康保持・増進に取り組み、それが最終的に企業価値の向上につながるよう、健康管理を経営的視点で捉え健康投資を行うこと。その後押しとして「健康経営優良法人」認定制度を運営している。一定以上の取り組みを行っている企業を認定し、上位500社に「ホワイト500」(大規模法人部門)、「ブライト500」(中小規模法人部門)の冠を付加。「健康経営銘柄」の選定も行っている。申請企業数は年々増え、ホワイト500で約2,700社、ブライト500では14,000社を超えた。資本市場においては、様々な企業が健康経営の取り組み状況を投資家向けに発信しており、また、機関投資家においては投資先企業の健康経営を評価する動きが拡大している。労働市場においては、採用活動などで健康経営を活用する企業が増加している。国の補助金の審査では、健康経営優良法人に対する加点措置など、インセンティブも設けてきている。健康経営により、従業員のヘルスリテラシーが向上すると、それは家族にも波及し、リタイア後の行動変容にもつながる。健康経営は、幅広く国民の健康づくりの土台となるものだ。その観点から、①健康経営の可視化と質の向上、②新たなマーケットの創出、③健康経営の社会への浸透・定着を図っている。

PHR(Personal Health Record)を活用した新たなサービスの創出について。様々な公的機関の情報(健診、レセプトなど)が、マイナポータル経由で自分の情報として取り出せるよう、民間事業者と連携して環境整備を進めている。健康医療情報と、ウェアラブル機器などで得られるライフログデータを合わせて、個人に最適化された健康行動に誘引するようなサービス提供を目指している。ライフログデータは、医療現場で活用することで診断にも役立てられる。データの標準化とサービス品質の確保のために、民間事業者を中心としたPHRサービス事業協会が2023年7月に設立された。PHRを活用することで食事や運動などが個人に最適化され、自然と健康になれる環境づくりが進むものと考えている。

ヘルスケアサービスの信頼性確保を通じた社会実装の促進について。ヘルスケア分野はエビデンス構築が進みにくいため、医療分野と比較して社会に浸透するうえでのハードルになっている。そこで各学会に協力いただきながら、生活習慣病、認知症、フレイル・サルコペニア、メンタルヘルスなどの分野でのエビデンス整備を進めている。

介護・認知症等の地域課題への対応について。仕事をしながら家族などの介護に従事するビジネスケアラーは年々増えている。すでに260万人を超えているビジネスケアラーは、2030年にかけて300万人を超え、その経済損失は9兆円超となることが予想されている。介護保険適用外の日常生活支援(家事、買い物、会話・交流など)が大きな負担となっており、民間サービスの活用でまかなえる部分もあると考えている。地域での受け皿整備と、企業における支援の促進を推進していきたい。2023年から健康経営の評価項目に、介護との両立支援を加えたところだ。

ヘルスケアベンチャー支援について。Healthcare Innovation Hub(イノハブ)という相談窓口を設け、適切な関係者につないだり、専門家によるアドバイスが受けられるしくみを構築している。また、ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト(JHeC)を毎年開催し、大企業・ベンチャーキャピタルとのビジネスマッチングの促進を図っている。

医療・介護・ヘルスケアの国際展開について。Medical Excellence JAPAN(MEJ)を中心に、産官学医が連携しながら医療アウトバウンドと医療インバウンドに取り組んでいる。また、オリンパスの内視鏡外科手術トレーニングセンター設立事業(タイ)や富士フイルムの肝癌診断普及事業(タイ)など、様々なヘルスケア企業に対する補助支援を行っており、現地の医療水準向上とともに、日本企業の海外展開に貢献している。アウトバウンドについては、MEJと同様の組織を海外に整備することで、日本企業が競争しやすい環境づくりを目指している。医療インバウンド(日本の医療機関への外国人患者の受け入れ)については、情報発信の強化などにより貢献していきたい。

講演3

ヘルスケアセクターの脱炭素化経路とステークホルダーの役割

国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域 国際資源持続性研究室 室長

南齋 規介

環境フットプリント(直接間接の環境影響)について。ヘルスケア産業が排出するCO2だけでなく、原料調達、電力使用、建家の建設などを含めた温室効果ガスの排出量をCO2に換算して表示するしくみをカーボンフットプリントと呼ぶ。サプライチェーンにまで責任を持って環境を管理するのが環境フットプリントの考え方だ。民間企業においてはESG(環境・社会・ガバナンス)投資のための開示要請は大きくなっており、TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)によりリスクと機会の開示も推奨されている。環境負荷の開示は、民間企業にとって必要不可欠だ。昨年のCDP(Carbon Disclosure Project)気候変動のAリスト企業には、日本の製薬・ヘルスケア企業が6社入っていた。

世界のヘルスケア企業は、年間2.4Gtの温室効果ガスを排出しており、これは世界総排出量の4.4%に該当する。地球の平均気温の上昇を抑えるための炭素収支は既に算出されていて、1.5℃に抑えようとすると残りは380Gt。単純割り当てをすると4.4%は、17GtCO2。従って、このままのペースで排出が続くと約7年で使い切ってしまう計算となる。なお、現在は、産業革命が起きてから1℃上昇した状態にあり、熱波の影響は産業革命時の7.4倍に増加している。2℃上昇では21倍(現在から約3倍)、3℃以上では51倍(現在1℃の影響から約7倍)になると予測されている。つまり、このまま気候変動が進めば、自然に「不健康」になってしまう環境を作るわけだ。

日本のヘルスケア産業の2015年のカーボンフットプリントは75MtCO2。63%は医療サービス(入院・通院など)、介護が17%、固定資本形成(病院の建設など)が17%などとなっている。その後2019年までを見てもそれほど変化はない状況だ。イギリスは減少傾向にあり、積極的に取り組んできた結果と言えよう。アメリカは日本と同じく、あまり変化していない。2050年ネットゼロのためには急激な変化が必要となる。ヘルスケア分野のカーボンフットプリントを分解すると、医療需要、排出要因、排出源となる。対策を講じるうえでは、その3段階のそれぞれで対策を打たなければならない。医療需要では循環器系の疾患が多く、排出要因では医薬品、電力、自家発電が多い。排出源では発電所が多いというデータが出ている。

環境白書の「日本の物質フロー」によると、2015年度の総物質投入量は16億t。そのうちヘルスケア需要を計算すると全体の5.6%に値する。入院と通院によるマテリアルフットプリントは、石や砂利、石油、病院食などのインパクトが大きい。どのような物質を使うかも大きな課題のひとつと言えるだろう。

まとめ。気候1.5℃目標へ向けたヘルスケアシステムの脱炭素化がG7各国で進み、低炭素で高度なヘルスケアの提供が課題となる可能性がある。日本では年率約4%(2020年比)の削減が2050年までに必要。これをヘルスケアのカーボンフットプリントの削減目標と掲げると「できる範囲で取り組む」では達成できない。その理解が必要。どんなオプションをどんなスピード感で積み上げていくかというカーボンニュートラルロードマップの整備が急務。ヘルスケア経営者の参加、排出算定、開示の仕組み、ステークホルダーとの協働の仕組みも必要。100%再エネ電力、ゼロ排出医療施設の導入などの医療供給だけでなく、医療需要の縮減も必須であり、「炭素排出はヘルスケア経営のリスク」となるような診療報酬・金融制度づくりを先導することも重要。ヘルスケア部門のプラネタリーヘルスの影響管理には、物質利用について注目することが有用である。

講演4

アストラゼネカにおけるサステナビリティの取り組み

アストラゼネカ株式会社 執行役員 オペレーション本部長

濱田 琴美

アストラゼネカ・グローバルでは、人々の健康、社会の健康、地球の健康は密接に関連するものと位置づけ、それをビジネス戦略として明示したうえでサステナビリティを推進している。ヘルスケアセクターの温暖効果ガス排出量は全体の4〜5%にのぼる。航空業界が2〜3%であることを考えると我々の責任は重い。気候危機は21世紀最大の公衆衛生課題だ。気温上昇の影響で亡くなった方は、2004年までの5年間と比較して、2021年までの5年間では68%も増加している。疾患関連では、腎疾患による入院の7.4%は気温上昇によるものと推定される。サハラ砂漠のように極端に暑い地域は2070年までに地球表面の19%まで拡大し、35億人に影響するものと見られる。弊社もグローバルのネットゼロの基準に基づき、1.5℃目標の達成に向け、SBT(Science Based Targets)新基準に則ったアクションを加速している。アストラゼネカは、世界で初めてSBT新基準の承認を得た7社のうちの1社である。

日本のアストラゼネカでは、クレジットに依らないRE100(Renewable Energy 100%)に挑戦し、大阪本社、東京支社、米原工場の3拠点すべてで再生可能エネルギー100%を達成した。東京支社はテナントであるため困難であったが、ビルや電力会社など様々な方の協力を得て、テナントごとの再エネを実現できた。同ビルではこれを機に10社以上が再エネへの切り替えを行うことになり、脱炭素推進のきっかけとなった。EV100(Electric Vehicle 100%)にも挑戦しているが、充電インフラが足りていないのが大きな課題。充電器の拡充を声高に訴えていきたいと考えている。2022年1月には「アストラゼネカ白書」を発行。欧米の弊社拠点での事例も踏まえ、日本において他の企業も持続可能性目標を達成できるよう様々な提言を行っている。

私が統括している米原工場の活動を紹介する。米原工場は、小分け製造、表示・包装、品質管理を行っており、従業員数は約250名。2021年、サステナビリティ活動を行いたいという有志25人によって「サステナビリティチャンピオン」活動が始まった。チャンピオンの社員が自発的にプロジェクトを立ち上げ、フードロスの削減、入院中の子どもたちに届ける人形づくり、SDGsのゲームを活用した勉強会の開催などに取り組んでいる。また、地域に根ざした環境活動として、琵琶湖や伊吹山の清掃なども行っている。サステナビリティチャンピオンが生物多様性保全に着目し、琵琶湖の固有種であるニゴロブナの稚魚放流も行った。地元自治体との協働も多角的に推進し、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会への参加、講演活動や視察の受け入れ、米原市への寄付活動などを行っている。サステナビリティの取り組みは、トップダウンももちろん大事だが、一人ひとりの社員が自分事と感じることが重要と考えている。

米原工場では、2022年に4,760枚のソーラーパネルを設置。工場で使用する電力の約20%をまかない、年間700t-CO2の削減を実現した。電子添付文書についてもいち早く導入し、CO2削減に貢献している。すべてを電子添付文書に切り替えたのはアストラゼネカでは日本が初で、グローバルでも加速している。廃PTPシートについては、アルミとプラスチックに分離して双方をマテリアルリサイクルし、商業ベースに乗せる計画が進行している。

最後に、私が好きなアメリカ先住民に伝わる言葉を紹介する。「地球は祖先から受け継いだものではない、子孫から借りているものだ」──美しい地球を子どもたちに残すために、いっしょにがんばっていきましょう。

講演5

自然と健康になる職場環境に向けた新しいサービスづくりの経験

株式会社博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター 研究開発5グループ 上席研究員

松本 友里

弊社が開発した健康経営支援プログラム「健診戦」の事例を紹介する。博報堂DYグループは広告以外にも幅広く事業を手がけているが、基軸になっているのは「生活者発想」。人間を「生活を営んでいる主体」として捉え、クリエイティビティ、統合力、データ/テクノロジー活用力で、社会全体に新たな価値とインパクトを与え続けることを戦略として掲げている。

弊社が健康経営を進めていくうえで、次の2つの課題があった。①社内で健康施策を実施しても、意識が高い社員しか参加せず、無関心な社員が巻き込めていない。②健診結果はデータ化されているが、活用しきれておらず、本質的な課題の把握や健康経営のPDCA実現ができていない。そこで着目したのが定期健康診断で、これは全社員が健康と向き合うモーメントと捉えられる。しかし、健康診断に対しては義務感を感じる社員も多く、この義務感をポジティブなものに変えられないかと、“去年の自分のカラダに挑む、健康診断エンターテインメント”として「健診戦」というプログラムを開発した。そこには、弊社の強みである、データ・ドリブン・マーケティング(ヘルスデータ×生活者データの統合的な解析)と、クリエイティビティ(アイデアの力で社員の行動変容を促進)が活かされている。

「健診戦」の内容はとてもシンプルで、去年の自分よりどれだけ健康になれたかを健康改善度としてスコア化し、1年で特に健康になった社員を表彰するというもの。まずは、スポーツをテーマにしたクリエイティブで社員に告知展開を行い、参加モチベーションを高める。合わせて、スマートウォッチなどの自己管理デバイスの配布や、社員食堂でのヘルシーメニューの提供など、健康改善に取り組みやすい環境を整備した。定期健康診断では、主要診断項目を競技の種目のように見立て、診断結果のデータはビジュアライズ化して改善成果を可視化。改善度に応じて、優秀な社員は表彰するしくみとなっている。

2019年度より社内実証実験を行ったところ、約40%の社員がエントリーした。これまでの健康施策の約1.7倍の社員を巻き込むことができた。特に、意識レベル別の参加率を見ると、健康への無関心期の社員も同様の割合で参加いただくことができた。また、不参加者と比較し、参加者には意識・行動変化が見られた。さらに、BMI、体重、腹囲においても、有意な改善差が見られ、メタボリックシンドローム改善につながる可能性が示唆された。健診戦には、①導入コストが低い、②コミットメント効果、③インセンティブ、④ゲーミフィケーション、⑤即時フィードバック、といった行動科学的戦略上のメリットがあると考えられる。

健診戦は、味の素株式会社でも実施いただき、同様の成果が得られた。いかにして健康無関心層をデータやクリエイティビティの力で動かせるかに挑戦しており、2022年には、味の素と弊社とで、企業の枠を超えての対抗戦を実施した。相手に勝ちたいという気持ちから企業の一体感を生み出すことができた。

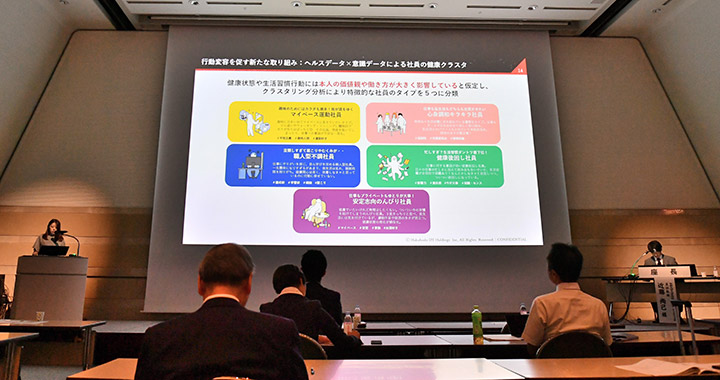

健康状態や生活習慣行動には、本人の価値観や働き方が大きく影響していると仮定し、クラスタリング分析によって社員を5つのタイプ(マイペース運動社員、心身調和キラキラ社員、職人型不調社員、健康後回し社員、安定志向のんびり社員)に分類することも行った。これにより、それぞれのタイプに応じた健康施策を打つことができるようになった。また、自分自身を客観的に見ることが健康意識を高めるのではないかと、健康診断で従業員を3Dアバター化し、自身のアバターが健康をサポートする「じぶんトレーナー」プログラムの実証実験も開始した。健診会場で全身スキャンを行って自身のアバターを作成。アバターの見た目やアクションが現実の自分の行動性に影響を与えるプロテウス効果による健康促進に期待している。

職場は、働く人が1日の多くを過ごす場所であり、働き方と健康は密接に関係している。健康に無関心な社員を置いていかない環境づくりが必要。そのために、生活者発想による心を動かす仕掛けづくり、全社員が参加する健康診断の場をモーメントとして活用、そして組織だからこそ生み出せる一体感の醸成など、アイデアの力による職場環境づくりを社会全体にも波及させていきたいと考えている。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、まずそれぞれの講演内容について着目した点について、各パネリストからコメントが寄せられました。とりわけカーボンフットプリントについてなど、南齋先生の環境研究の立場からの発表に対するコメントが多く、今回のシンポジウムのテーマである、健康と社会環境、そして地球環境の密接な関連性について振り返られました。また、近藤座長から「がんばった人が報われるしくみ」について問われると、取り組みの見える化、企業ごとの健診受診率の公表と投資家によるその利活用、健康投資減税など、様々なアイデアについて議論がなされました。会場およびオンライン参加の方からも、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)や地方における環境負荷低減について質問・意見が寄せられました。近藤座長は、現在の社会弱者、将来世代(潜在的に弱い立場にある方)の両者を守りながら、すべての人が健康に、幸せになれる環境づくりのために何をすべきなのか、さらなる議論が必要として、今回のシンポジウムのまとめとしました。