地域医療構想と地域包括ケアシステムの到達点と課題

2025年は、すべての団塊の世代が75歳以上に到達する年であり、地域医療構想および地域包括ケアシステムの取組が一つの節目を迎える年でもありました。また昨年末には、高齢者人口がピークを迎える2040年を見据え、新たな地域医療構想が発表されています。

「医研シンポジウム2025」では、これまでの取り組みを振り返り、新たに浮かび上がった課題について、座長をはじめ4名のパネリストによる活発な議論が展開されました。

当日は会場がほぼ満席となり、オンラインでも320名を超える参加があり、このテーマへの関心の高さがうかがえるものとなりました。

その後のパネルディスカッションでは、国や自治体(都道府県、市区町村)、医療機関、介護従事者、保険者、高齢者など、多様な立場からの視点から課題が提示され、今後に向けた多くの提言がなされた意義深いシンポジウムとなりました。

事務局編集による座長基調講演および各講演の動画・抄録は次の通りです。

※講演録は、機関誌『医療と社会』(Vol.35 ,No.4. 2026年1月)に掲載予定。

シンポジウム概要

-

- 日時

- 2025年9月29日(月)

13:30~17:00

会場・オンライン併用開催 - 主催

- 公益財団法人医療科学研究所

- 後援

- 厚生労働省

- 動画配信期間

- 2025年10月31日(金)~

2026年1月31日(土)

-

プログラム

注)下線のお名前・項目をクリックすると講演要旨をご覧いただけます。講演動画は、ボタンよりご覧ください。

講演動画について:一部、音声が不明瞭な箇所につきましては、視聴時に内容が分かりやすいようテロップにて補足対応を行っております。

| 開会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所理事長 | 三村 將 | 視聴 |

|---|---|---|---|

| 来賓挨拶 | 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 | 森 真弘 | 視聴 |

| 座長基調講演 | 埼玉県立大学理事長/慶應義塾大学名誉教授 | 田中 滋 | 視聴 |

| 講演 | 学習院大学経済学部教授 | 鈴木 亘 | 視聴 |

| ニッセイ基礎研究所上席研究員 | 三原 岳 | 視聴 | |

| 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科・研究開発センター教授 | 筒井 孝子 | 視聴 | |

| 福岡国際医療福祉大学看護学部教授 | 松田 晋哉 | 視聴 | |

| パネルディスカッション | 視聴 | ||

| 質疑応答 | 視聴 | ||

| 閉会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所専務理事 | 松江 裕二 | |

(敬称略)

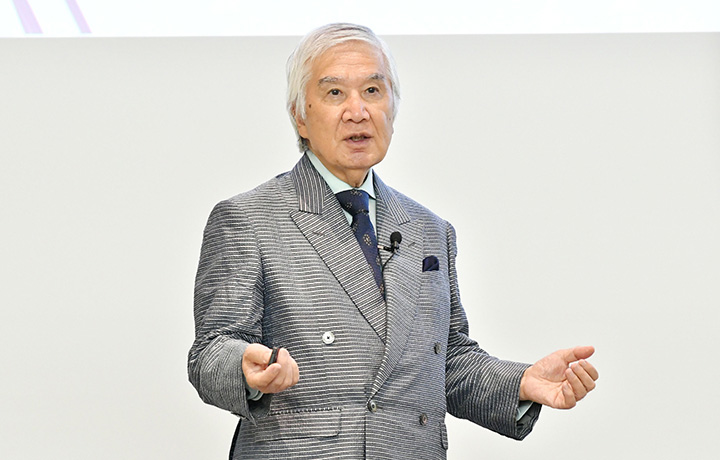

座長基調講演

地域医療構想と地域包括ケアシステムの到達点と課題

公立大学法人埼玉県立大学理事長/慶應義塾大学名誉教授

田中 滋

地域包括ケアシステムの第1ステージは、地域医療構想と同じく、団塊世代が75才以上となる2025年を目標としてきた。医療、介護、予防、生活支援、住まいを5つの柱として考えてきた。団塊世代が75歳に到達するため、介護予防が重視された。体操などの運動だけでなく、居場所づくりに象徴される人とのつながりにも重きが置かれた。医療と介護の連携では、退院直後のリハビリテーションと訪問看護で急性期医療とのギャップが出ないようにする議論もなされた。この間、日本の医療と介護は進展した。1990年からの医療・介護・福祉職就業者数の変化を見ると、人が足りないと言われる昨今だが、マクロの観点では大きく人材が増えている。年齢調整したがんの死亡率はどの年齢層でもほぼ下がっている。要介護認定率も低下している。介護保険の受給者割合も同じ年齢で見ると減っている。2人に1人ががんにかかるなどと言われるが、同じ年齢層で比較するとずっとよくなってきている。つまり、長生きするようになったのだ。60歳代、70歳代に対する政策はうまくいっている。しかし、医療と介護が進化した結果、年間死亡者数は増加し、進行の遅いがん患者が増え、それに伴い看取りのニーズも増加する。加重合計値だが要介護者も増え続ける。さらに、高齢単独世帯が増える。2025年になった今、地域包括ケアシステムは当初の目標に近づいたかと問われることがある。私の答えは、「目標が動いている以上、到達できるわけがない」ということだ。常に時代のニーズに合わせて進化させていく。それが、医療や介護における政策の特徴である。

2040年を目標とした地域包括ケアシステムの第2ステージについて。2025年に団塊世代が75歳になると一斉に要介護者になるようなことも言われたが、実際はちがった。74歳と75歳では肉体的な変化は少ない。大きく変わるのは85歳だ。10年後にはその85歳以上が1,000万人を超える。重視されるべき要素は、まず、認知症施策・研究・ケア。医療だけでなく、どう生活していくかはこの先10年の大きな課題だ。急性期入院を防ぐ日常医療や介護も不可欠。そして、単なる独居高齢者ではなく、身寄り無し高齢者が増加する問題。所得の低い層ほど身寄りのない人が多い。入院や施設に入る際に保証人がいない、住まいの借り換えも断られる。その他、日常生活支援、多様な住まいも含め、これら課題をトータルに解決するには、地域医療構想だけでは無理がある。地域包括ケアの広い視点の中で、これから10年間でどう準備していくかがポイントとなる。既に今年(2025年)上半期の孤立死が約5万人となっている。うち死後8日目以降の発見は1.2万人。これに社会としてどう対応しなければならないかというのが私の問題意識だ。

以上を踏まえ、2040年に向けて医療・介護・福祉事業者に求められる視点を次のように考える。①メディカル面を含むケアマネジメント体制、②急性期病院における基準介護、③急性期治療を終えた人が速やかに住宅(または施設)生活に移れるしくみ、④在宅療養もしくはその支援、⑤緩和ケア(特にがん以外)、⑥質の高い看取りケア。

他産業に見る提供手段の変化を見ると、例えば、通信であれば、狼煙や伝書鳩に始まり、手紙、有線電話、インターネットとその手段は進化を遂げたが、目的である通信に変わりはない。マスコミュニケーションや商業、交通でも同じことが言える。では、医療はどうか。医療の場所として、入院が中心になったのは実に20世紀後半のこと。医療の提供場所も変わってきており、病床というのはツールのひとつに過ぎないと言える。急性期入院のボリュームもこの先減ってくる。85歳以上をターゲットとした医療構想では、病床にとらわれることなく、医療や介護だけでなく、住まいや生活支援を含めた枠の中で考えていく必要がある。

講演1

経済学から見た地域医療構想の政策評価と新たな地域医療構想の課題

学習院大学経済学部教授

鈴木 亘

地域医療構想は2025年をゴールに、2015年にスタートした。その政策目標は、2025年の人口構造の変化、地域の医療構造の変化にアジャストする医療提供体制を再編することだった。2006年の診療報酬改定以降、膨張した中小病院の急性期病床を何とかしたいというのも隠れた目標であったかと思う。機能別病床についてもコントロールしたいというのが、私の理解する地域医療構想の目標であった。その施策手法は、まず、構想区域として二次医療圏を単位とし、2025年の医療・介護ニーズをデータで推計。病床機能報告制度によって病院の機能別病床と今後の計画を都道府県に報告。地域医療構想調整会議が構想区域ごとに設置され、地域住民の意見や医療機関相互の協議によって将来の必要数に近づけていこうというもの。多少の経済インセンティブとして、地域医療介護総合確保基金の活用も含めてスタートした。結論から言うと、あまりうまくいかなかった。そこで追加的な政策手段として、都道府県の権限強化と責任の明確化が図られた。地域の選択と集中として、重点支援区域、再編検討区域などが設定され、公立病院改革の率先垂範が示され、さらなる経済インセンティブも整えられた。しかし、機能別病床の現状を見ると、ゴールに近づいてはいるものの乖離があると言わざるを得ない。達成率では、慢性期病床は73%と高いものの、高度急性期は23%、急性期は36%、回復期は30%にとどまっている。この数値はコロナ禍を調整しても、慢性期を除けば40〜50%程度と、コロナ禍の影響はそれほど大きくないことが分かる。構想区域ごとの病床変化率はバラつきが大きく、急性期病床が増えている区域もあるが、収束傾向にはある。地域医療構想の方向性や目標は正しいが、その政策手段には反省すべき点が少なくないと考える。ここできちんと総括し、抜本的な手法の見直しをすべきであろう。

総括すべき論点を挙げる。ゴールポスト(政策目標)が明確でない。国と都道府県と構想区域に責任が分散し、コロナの病床対策にも似た、ガバナンスの効きにくい分散構造になっている。都道府県(知事)は、権限を行使する主体になり得るか。基本的に関係者の「話し合い」だけで利害調整を進めることは困難。経済インセンティブは十分か。経済インセンティブ以外の規制的手法の必要性。これらを総括すべきではないかと考えている。

2025年の結果を待つ前に、2040年に目標を置いた新しい地域医療構想が始まるが、政策手法はこれまでとあまり変わらないと感じている。入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護などの地域包括ケアシステムを含む調整に拡大するのが大きなポイントだ。新しい地域医療構想についての私なりに問題提起させていただく。①2040年の政策目標は何か明確にする必要がある。ゴールポストが不明確で、多数化し、さらに曖昧になったと感じる。②2040年という目標期間は遠すぎるので、中間目標年を設けるなどの工夫が必要。③地域包括ケアを含めるのは大切なことだが、地域の単位(大きさ)が異なるため、調整会議の運営がより困難になる可能性がある。④地方の人口減少がますます激しくなるなか、二次医療圏単位で機能するのか。新しい地域医療構想は、これら疑問が解消されないままスタートすることになる。

インセンティブや話し合いには限界があるため、経済学による規制的手法を使うことが重要なツールになり得ると考える。まず、都道府県や構想区域ではなく、国が責任を持って政策目標を決め、その微調整を都道府県、構想区域が行うのが現実的ではないか。必要病床数の達成は話し合いには頼らず、経済インセンティブの強化と規制的手法を合わせて用いるべき。経済学では定番だが、数量規制とその規制の権利を売買する市場を組み合わせる手法がある。ニューヨークのタクシーへのメダリオン発行がその手法の典型。ニューヨーク市はタクシーの数量を規制しており、メダリオンが付いていないタクシーは違法タクシーとして取り締まりの対象となる。ニューヨーク市はタクシーの数をメダリオンでコントロールしており、このメダリオンは売買できるのが重要なポイントだ。例えば高齢のドライバーが引退しようとするとき、若いドライバーにメダリオンを売ることができる。新陳代謝が進み、規制によって既得権が守られるのを防ぐことができる。例えば医師の偏在の問題であれば、その地域ではこの診療科の医師は何人というふうに決めて、メダリオンを発行すればコントロールが可能となる。新しい医師に変わることができ、しかも引退する医師はメダリオンを売ることで利益が得られるため、喜んで手放す可能性がある。利害調整が同時にできる手法と言える。機能別病床のコントロールにこのような手法を採り入れるのもひとつの政策手段となり得るだろう。

講演2

「地域の実情」の実情から考える地域医療構想と地域包括ケアシステムの到達点と課題

ニッセイ基礎研究所上席研究員

三原 岳

「地域の実情」というのは厚生労働省が最近多用している言葉である。これは大事なことであり、自治体の主体性が期待されるが、国や都道府県、市町村、現場で起きていることの関係性をインタラクティブに見ていかなければ政策の全体像は見えてこない。

この10年間でマニュアルや事例集、支援プログラムなどのツールは相当整備された。医療・介護連携は一般的になり、在宅医療だけでなく、高齢者施設と医療機関の連携も広がった。この点は医師会も前向きに評価しており、現場にも浸透してきたことがうかがえる。自治体が使える制度としても、地域ケア会議は、ケアマネジメント支援、地域支援ネットワークの構築、地域課題の把握などの目的を持つ。個別課題の共通点から地域の課題に転化して市町村の政策にしていくもので、うまくいくと市町村の政策を現場とつなぐことができる有益なツールだ。使いこなせていない市町村もあるが、このような「武器」ができたことには大きな意味があると思っている。

医療計画の改定に向けた意見書などには「地域の実情」という言葉が多用されている。地域医療構想と地域包括ケアにおける「地域」は異なる。一般に、地域医療構想の地域は2次医療圏、地域包括ケアの地域は日常生活圏域と理解されている。しかし、様々な地域の様々な実情をデータで把握するのは困難だ。例えば住民の互助の強さのように、データでは把握できない大切な実情もある。定量的・定性的な部分を踏まえ、地域の実情を客観的・立体的に見なければならない。計画行政では「地域」を固定的に捉える必要があるが、実際に運用する際は「地域」の範囲を柔軟に考える必要がある。

地域の実情はデータ分析によりマクロで把握しなければならない。一方で、現場で起きているミクロの事例も見ていく必要がある。これはどちらから入ってもよいので、マクロとミクロの間を何度も行ったり来たりするのが重要。一般に、施設・行政(マクロ/定量的な情報)を得意とするのは事務職や保健師など。現場・包括(ミクロ/定性的な情報)を得意とするのは地域包括支援センターや介護・福祉関係の職員など。これらを融合するには両者がチームになる必要があるが、これが地域包括ケアと地域医療構想のもっとも難しい課題と考える。一度立ち止まって、みんなで議論をして、どこを目指しているのか確認し合いながら進めなければならないだろう。

行政の説明やセミナーでなどは「これからの医療や介護は“地域の実情”に応じて進める必要があります。○○地域の事例にあるように横展開が必要です」といった様子が見られる。しかし、市町村の本音は「職員も多くないし、そんなことできるわけない」。ところが地方議会で何かしら答弁しないといけないので「いずれにいたしましても、地域包括ケアの推進や地域共生社会の実現に向けて邁進してまいりたい」となってしまう。何のための政策なのか十分議論できていないまま、市町村が悩んでいる現実が垣間見える。また、地域の実情と言いながら、事業の課題を語るケースも見受けられる。私はこれを「事業頭」「制度頭」と呼んでいる。しかし、制度や政策はツールにすぎないのであって、市町村は実情をきちんと把握する必要がある。国に言われたことを右から左に流すのが市町村の仕事だと思ってきた職員が多いなか、発想を変えて行動に移すには時間がかかるだろう。また、「横展開」という言葉にも弊害があると思っている。2018年頃、埼玉県和光市の地域ケア会議が好事例として「横展開」が図られたが、同市の担当者はケアマネージャーにかなり厳しかったようで、それを他の市町村が真似たため、地域ケア会議にケアマネージャーが集まらなくなったり、何も意見が出てこないという状況が生じてしまった。好事例はそれぞれの文脈の中で生まれるものなので、手っ取り早く最後のスキームだけを横に展開したところで無理のある話なのだ。

地域包括支援センターからは、次から次へと仕事が来る、地域ケア会議の意義が感じられない、予防に取り組んでも改善しない、という声が聞かれる。真摯に取り組んでいるのに手応えが感じられず、負担感だけが重くなっているのは深刻な状況と言える。

自治体支援として、厚生労働省は人材育成のための研修会やセミナーを開催しているが、多くはproduct-orientedであり、地域の実情に沿った人材や組織の体制整備を行うためにはmarket-orientedに軸足を置いたプログラムも必要。市町村や都道府県の職員が、自ら課題を考え、自ら仮説を立てて解決するようなプログラムが理想的だ。しかし相当な手間を要するため、地域の実情に応じた体制づくりにおける大きな課題となっている。在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業などの地域支援事業には連動性がある。個別に政策を行うのでなく、それらの関係性を意識しながら、市町村が関係部署とチームをつくって戦略を立案する必要がある。2040年には現場の人材不足が深刻化し、困難・複雑事例の増加が想定される。どのような多機関連携、多職種連携が必要か、どのようにしてチームを組むのか、どう人材を育て組織をつくっていくのか、それら課題を解決していかなければならない。

講演3

科学的政策立案の羅針儀

─行動変容を促す「保険者機能評価」の新たな考え方─

公立大学法人埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科・研究開発センター教授

筒井 孝子

「私たちの住む街は将来にわたって高齢者の健康と生活を支え続けられるのか。」それが地域医療構想と地域包括ケアシステムに共通する問いである。

近年、65歳以上の高齢者の増加に伴い、救急搬送件数は年々増加し、その60%が高齢患者となっている。また、社会保障給付費は2040年には190兆円に膨らむという予測もあり、今後も進展が続く少子高齢化に対応した持続可能な社会保障システムの構築が喫緊の課題となっている。

そのような中で、慢性疾患を抱えながら生活する高齢者が顕著に増加し、特にマルチモビリティ(多疾患併存)への対処が医療・介護サービス提供体制を考えるうえで、大きな問題となっており、マクロ経済的な制約の中でこうした対象者に提供される医療・介護サービスの質についての地域差が拡大する状況をどう解決していくかは、1990年代から世界的な課題となっている。

国内では、このような課題に対応する政策理念として2000年代初頭から地域包括ケアシステムが掲げられてきたが、その概念図は様々であることから、多義的な概念であることに留意しなければならない。私は、地域包括ケアシステムは、Integrated care、Managed care、Community-based careの3つの概念で構成されると考えている。

このシステムを支えるうえで重要なサービスとして介護保険制度において提供されるサービスや事業があるがこの制度は市町村が保険者としてその運営の責務がある。このことは国際的にもユニークな設計となっているが、その規模がさまざまであることもあり、取組格差が課題となっている。

このため、市町村の保険者としての機能、すなわち保険者機能の評価を行うことで、その取り組みの平準化が図られてきた。保険者機能は①事務的、②付加的、③戦略的という3つの機能に区分できる。①②は、先の講演の三原先生の言う「事業頭」でも可能だが、③の適切なサービス提供の確保、費用の適正化・効率化による保険料負担の適正策の提案そして実施といった機能を具備する保険者は少ないのが現状である。

このため、私は保険者機能を「地域の医療・介護・生活支援を統合的にマネジメントし、住民の健康と生活を支える機能」と再定義し、自治体が単なる介護保険制度の事務処理機関から、地域の未来をデザインする戦略的な主体へと転換すべきと考えてきた。そして、自治体によるManaged careの取組みを定量的に把握するための保険者機能評価指標の開発をテーマとした研究を実施してきた。この開発にあたっては、アウトカム指標に重点をおこうとしたが、当時はデータが十分に整備されておらず実現できなかった。

しかし、ここ10年をかけて、介護給付費や要介護認定率等からアウトカム指標を検討することを進め、その成果の一部が2018年から保険者機能評価の点数に応じて交付金が配分されるスキームである保険者機能強化推進交付金(2020年より介護保険保険者努力支援交付金も追加、以下インセンティブ交付金と略す。)という制度に導入された。このインセンティブ交付金制度が始まってから、約8年が経過しているが、定期的な評価を基に継続的な改善活動を行うことで、保険者機能を高め、独自に戦略立案をできる市町村も生まれてきた。だが、依然として保険者機能の地域格差は残っている。

機能向上を阻む要因としては、人材不足、業務過多、データ連携の壁のほか、複雑化する制度によって会議体が増え、現場が疲弊しているというような指摘もあがっている。そのような状況下では、関係者間の情報共有の不足、時間的制約、マインドセットの不一致などが起こりうる。それでも全国標準の保険者機能の評価指標があることで複雑で広範な介護保険の保険者としての行うべき取組みを可視化し、その得点からは到達度を把握できることは、重要である。

日本の市町村の職員は、他国に比べると優れた実務能力を有しているが、制度の複雑化に伴う専門分化が進む中、その問題は、ガバナンスのあり方へと移ってきた。今後は、専門家によるケアから支援を受ける人との共同生産のケアへの行動変容、個人レベルから組織レベル、組織レベルから地域レベルへと行動変容していくようなチェンジマネジメントが必要となる。

このマネジメントにおいて保険者機能の評価は、各自治体の立ち位置の客観的指標を提供し、科学的政策立案の羅針儀として機能しているが、今後、わが国が目指すべきデータ活用による政策評価プロセスにおいて重要なのは、地域と住民のニーズ、社会的脆弱性といったミクロな視点での情報を定量化して、データ化することである。そして、このデータを測定することを政策基準として設定することにある。このようなことを自治体が自律的に認識し、戦略的介入を講じていくことが求められるのではないか。

最後に、「皆さんは、ご自身の親御さんが、もし一人で暮らせなくなったら、誰がどこで支えてくれるか、具体的に想像できますか?」─住民の健康と生活を支える持続的な地域包括ケアシステムを考えるとき、この言葉が関係者の共通の認識をつくる上で、具体的な手がかりになるのではないかと考えている。

講演4

地域医療構想と地域包括ケアシステムの到達点と課題

福岡国際医療福祉大学看護学部教授

松田 晋哉

地域医療構想には、この10年で大きな変化があった。人口構造の変化がいちばん大きく、団塊世代が40〜74歳のとき、初発のがんや心筋梗塞などで典型的な急性期があった。その団塊世代が後期高齢者になり、急性期は減ってきた。複数の疾患と、介護や生活との複合ニーズを持つ高齢患者が増えてきている。そこに対する医療・介護提供体制の変革が十分でなかったことが今の問題であろうと考えている。もう一点、少子化が想定以上に進んでしまった。介護サービスの担い手で、かつ保険料・税の主たる負担者である現役世代が減少している。使う人が増えて支える人が減れば当然、医療・介護サービスの提供体制を変えなければならない。さらに、医療技術の発展により医療費が上昇しているが、公的保険でどこまで対応するかという議論はまだきちんとなされておらず、社会保障制度の持続可能性をどうするのかが大きな課題となっている。COVID-19の影響もあった。入院していて家族の死に目に会えないということが問題になった。その間、訪問診療も広がり、入院・入所以外の療養への志向が高まった。人の死を認識することでQOLやQODへの関心も高まった。経済格差が拡大した背景もあり、富裕層が今の公的保険に満足できず、混合診療や混合介護を求める一方、生活保護の少し手前の貧困層は、保険料は払えるが自己負担ができない状況に陥り、医療・介護サービスを控える事態となっている。社会保障制度は助け合いのしくみなので、不満ではあっても納得して支え合えるような方向が望ましいと考える。

傷病構造の変化(複数の慢性疾患を持つ要介護高齢者の増加)の影響は大きく、アクセスに配慮しながら広域で医療機関をまとめることが避けられない。日常生活圏域で在宅療養支援的な機能を持つ病院と、診療所、介護事業者が連携して、そこで高齢者に対応するしくみをどのようにつくっていくかが求められている。

脳梗塞、股関節骨折、心不全、一般肺炎、誤嚥性肺炎の患者データから、その多くは介護保険利用者で、介護の現場からこのような急性期イベントが繰り返し起こっていることが分かる。また、心不全、肺炎の方は治療後には元いた在宅や介護施設に戻る。病床と在宅・施設を行ったり来たりしている。その流れに今の医療体制が対応できていないのが問題なのだろう。別のデータからは、リスクを持った人が見逃されている、つまりケアされていないことが分かる。複数の慢性疾患を持つ人が増えるとなると、その疾患をトータルに管理してくれる、本当の意味でのかかりつけ医が必要だ。このようなデータを踏まえ、新しい地域医療構想では、85歳以上の高齢者救急について明確に位置づけられている。

例えば、静岡県のDPCデータを見ると、65歳以上の施設からの入院患者は、約半数が8疾患(誤嚥性肺炎、股関節骨折、心不全、尿路感染症、肺炎、脳梗塞、胆管炎、腸閉塞など)で占められている。外科的な治療が対象なのは骨折だけ、そして認知症の患者が8割に上るというのがポイントだ。また、入院時に低栄養の方は3割で、その方たちは低栄養のまま退院しており、栄養管理ができていないこともうかがえる。平均年齢は86歳で、女性の割合が高く、今後は女性の単身世帯の問題が増えてくる。

多くの急性期病院で病床利用率は低下しており、一定の症例数を集約して対応する地域拠点としての医療機関が必要となる。病院の医業利益率は低下しているが、診療報酬設定の問題に加え、傷病構造の変化に病院が対応できていないのも要因のひとつと考えられる。

労働力が減少するのも大きな問題だ。医療・介護・福祉だけが人材を確保するわけにはいかないので、いかに生産性を挙げていくかを考えないといけない。医師、看護師、ケアワーカーだけでなく、診療報酬の管理や請求を行う事務職や保険を扱う専門職も必要。医療・介護全体として、どのように制度を維持していくかも考えなければならない時期に来ている。すでに病院経営では、固定費、変動費が増加し、患者数は減少しているため、ふつうに医療をやっていては黒字が出ないところまで追い込まれている。しかし、ケアミックス化(急性期以降の機能の付与)でその困難を乗り越えている例もある。ダウンサイジングで急性期機能を絞り込み、入院単価の高い部分で収益をあげ、トータルとして利益が出るようにする。これを地域全体でアライアンスして行っているモデルは、済生会熊本病院。自身の病院をケアミックス化して経営改善したモデルには、恵寿総合病院、釧路協立病院、奈井江町立国民健康保険病院などがある。ユーザー側から見ると、医療と介護と生活のニーズは複合化しているのに、それぞれの制度でやっていこうとするとどうしても矛盾が生じてしまう。総合的に考えられるようなしくみや規制緩和が求められるのだろう。恵寿総合病院は、医療のほうから介護や住まいのほうに踏み込んでいった。それについて恵寿の神野正博先生は「入院の前後には患者の生活がある。その生活に医療者は配慮することを求められている。そして、経営面から考えれば、それは新たな社会サービスの創造につながる」と語っている。済生会熊本病院は、11の医療施設や介護施設などとアライアンスを組み、例えば紹介・逆紹介を迅速に行うために日々の患者情報を共有している。ACSC(Ambulatory care-sensitive conditions)への対応のいち早い導入、事務レベルでのデータの共同分析とそのための人材育成も行っている。このように、地域包括ケアシステムの具体的な形としての医療・介護生活複合体をどうつくっていくのかがひとつのポイントなるだろう。そのためには、地区診断が重要で、競争よりは協働が重要と考える。中核となる組織が周りに働きかけないと難しいので、それをこれからの数年でやらなければならない状況にあるのだと考えている。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、2040年に向けて様々なプレイヤーがどのような役割を担っていくべきか、田中座長からパネリストへの質問で始まりました。

「まず病院側はデータを分析すべき。できない病院もあるので各地域のデータを自身でもまとめているところだ」(松田)、「介護側は医療を別と考えていることが多く、それが分断となっている。介護を必要な人はすべて医療を必要といってもいい過ぎではないので、その前提で関係者と接することができるかどうかが重要」(筒井)、「様々な制度や会議体を使いながら協働していくことが重要。また、都道府県が受療率減少などのデータを出して、医療機関の判断を誘導するのも一案」(三原)、「ベストプラクティスで地域に貢献している病院が利益を出せるようなシステムをつくるべき。競争を働かせるのが重要」(鈴木)といった意見が寄せられました。また、保険者や自治体については、「人材の足りないなか多忙な自治体には困難も多いため、データ分析を継続的に担えるアカデミアの役割が大きくなる」(松田)、「(ガバナンスをもたらす)司令塔的機関が必要」(筒井)、「司令塔は行政である必要はなく、バリエーションがあってもいい」(鈴木)、「都道府県が適切なデータを投げかけるなど、働きかけ方次第で医療機関のマインドセットはできるのではないか」(三原)などの回答があった。さらに、高齢患者の生活ニーズにまで議論は及び、「いい意味での規制緩和により、脱落者が出ないようなコミュニティづくりが必要」(松田)、「統合的なケアシステム構築に関わるいずれの取り組みを進めるにあたっても地域の実情を知るための測定が必要」(筒井)、「インフォーマルケアを組み込めるようにケアマネジャーの報酬を見直すべき」(三原)といった解決策の一例が示されました。

その後、会場、オンラインの各参加者から質問が寄せられました。サプライサイドの議論が多く、個人とその多様性が軽んじられがちという指摘や、インフラの整った地域でも在宅の暮らしが困難になっているという実体験のコメントなども寄せられ、議論の幅が広がりました。

田中座長は、地域医療構想と地域包括ケアシステムのフォーマルな部分は進んでいくだろうとした一方で、経済格差の拡大と、それが亡くなる場所の差になって現れる点を指摘。この先、10〜15年で団塊世代が亡くなるプロセスに入るが、最後にどのような暮らし方をしながら尊厳ある死を迎えられるかは大きな課題であると結び、シンポジウムは幕を閉じました。