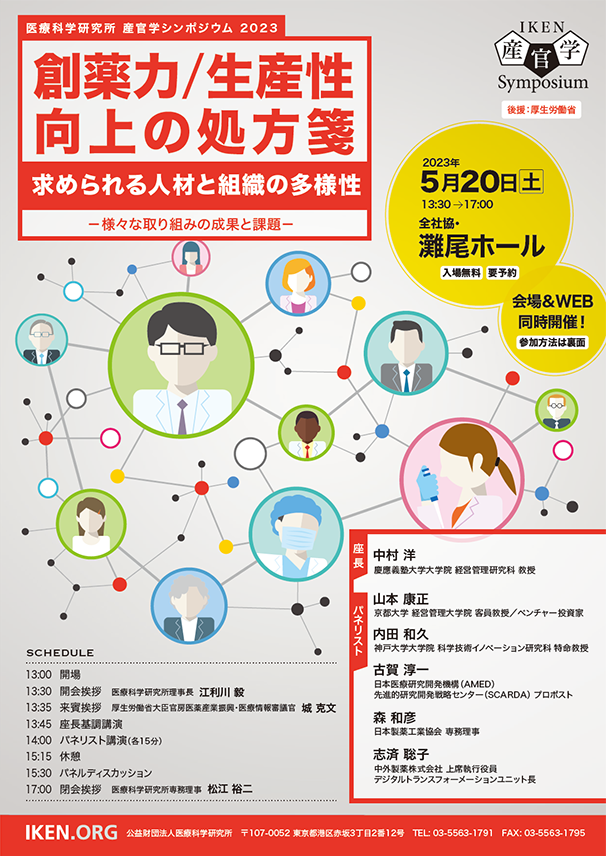

創薬力/生産性向上の処方箋:求められる人材と組織の多様性

-様々な取り組みの成果と課題-

2023年度の産官学シンポジウムは、会場およびオンラインシステム(Zoomウェビナー)を使用した参加方法により同時開催いたしました。会場の灘尾ホールには、距離をとりながら約40名が、またウェビナーには約100名にご参加いただきました。

コロナ禍において日本の創薬力について様々な指摘がなされました。国民の期待に応えて日本の創薬力と生産性を飛躍的に高めていくにはどうしたら良いのか。そのためには、様々な課題克服事例から示唆を受けつつ、人材/組織の多様性の増加とその活用を図ることが重要です。その際には日本の製薬企業の組織の強みと結びつけることを考える必要があります。今回のシンポジウムでは、これまであまり語られることのなかった「人材の多様性」「組織の多様性」に着目し、産・官・学それぞれの立場から先進的な取り組みを紹介いただき、多くの示唆をいただきました。

座長基調講演およびパネリスト講演の動画・要旨は以下よりご覧ください。

※講演録は、機関誌『医療と社会』(Vol.33, No.3. 2023年10月)に掲載予定です。

シンポジウム概要

-

- 開催日時

- 2023年5月20日(土)

13:30-17:00

会場・オンライン併用開催 - 主催

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 後援

- 厚生労働省

- 動画配信期間

- 2023年6月14日(水)~8月31日(木)まで

-

プログラム

注)下線のお名前・項目をクリックすると講演要旨をご覧いただけます。※動画配信は終了しました。

| 開会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所理事長 | 江利川 毅 |

|---|---|---|

| 来賓挨拶 | 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 | 城 克文 |

| 座長基調講演 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 | 中村 洋 |

| 講演 | 京都大学経営管理大学院客員教授/ベンチャー投資家 | 山本 康正 |

| 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授 | 内田 和久 | |

| 日本医療研究開発機構(AMED)先進的研究開発戦略センター(SCARDA)プロボスト | 古賀 淳一 | |

| 日本製薬工業協会専務理事 | 森 和彦 | |

| 中外製薬株式会社上席執行役員 デジタルトランスフォーメーションユニット長 |

志済 聡子 | |

| パネルディスカッション | ||

| 質疑応答 | ||

| 閉会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所専務理事 | 松江 裕二 |

(敬称略)

動画について:山本先生のご意向により、ご講演およびパネルディスカッション動画の掲載はございません。ご講演要旨をご覧ください。

座長基調講演

創薬力/生産性向上の処方箋:求められる人材と組織の多様性

-様々な取り組みの成果と課題-

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

中村 洋

日本の医薬品業界における創薬力、生産性向上の必要性については各方面から指摘されているところだ。例えば、日本の医薬品業界は高付加価値産業であるにもかかわらず、貿易赤字が大幅に拡大している。

今回の産官学シンポジウムを開催するにあたり、これまであまり語られなかった「多様性」というキーワードに着目した。内閣府の年次経済財政報告での分析では、性別や国籍の多様性が生産性を高める可能性が示唆されている。さらに、多様性は人材不足の解消にも貢献し得る。ヘルスケア分野においても、AI・ICTなどを含め、多様な能力や考え方をもつ人材の確保が求められている。

また、組織に関する多様性も重要なポイントだ。例えば、新しいことに取り組もうとしたとき、組織の中での潰し合いを避けるため、これまでとは異なる新たなチャレンジを育む組織戦略が必要となる。両利き経営者(ambidextrous managers)」いう言葉をよく耳にするようになったが、まさに Exploration(探索)とExploitation(深化)の両方を追求できる組織としなければならない。そのためには、別組織で自律性を高めることで機動力を高めるという議論も行われている。

いずれにしても多様な考え方や知識をいかに受け入れ、いかに活用していくかが大きなポイントとなるだろう。日本の競争優位性が乏しい業界であっても、本田技研工業の「Honda Jet」が小型ジェット機カテゴリーで5年連続世界1位を達成したように、異業種から参入した企業が、これまでの業界にはなかった考え方や知識を活用し、世界的に急成長している例もある。

実は日本には、これまでも海外から多様な考え方や知識を受け入れ、活用してきた歴史がある。例えば、漢字を取り込んだうえで、ひらがな、カタカナを創造した。また、日本の製造業は、デミングが提唱した品質管理の考え方を受け入れ、「改善(KAIZEN)」という概念に発展させ、世界に浸透させた好例もある。単に知識や考え方を受け入れただけでなく、それまで日本が持っていた強みとうまく融合させられたことが、発展につながったのではないか。多くの強みを持っている日本の医薬品業界にも、発展につながる土壌は既にあるものと考えている。

一方で、課題もある。上述の年次経済財政報告によれば、人材の多様性の増加のみでは生産性の低下をもたらす。それは、組織内で異質の「価値観」を持ったグループが対立することなどによる。計画・ビジョン、柔軟な働き方などを踏まえ、どう組織的に取り組んでいくかが重要となる。

隣接する分野である医療・介護分野における課題克服事例から示唆される重要な点は、①満たされないニーズの存在と問題意識・危機意識の共有、②Small start/Quick success(まずは小さく始めて早期の成功を達成) with Big picture(Purpose、Vision、Mission、Value)、③支えるビジネスモデルの確立、④スタッフのスキル・モチベーションの向上、である。これらの点に着目していくことで、様々なボトルネックの解消が可能となるだろう。

小括すると、創薬力・生産性向上に向けては、人材・組織の多様性の増加を通じた「多様な考え方・知識」の受け入れと活用が重要であり、それをさらに発展させるためには、受け入れる側の強みと結びつけることが重要である。多様性の増加のみでは効果がマイナスとなる懸念もあるため、「組織的な取り組み」が求められる。今回のシンポジウムでは、このような観点から議論を深めていきたい。

講演1

どの業界でも必要な破壊的テクノロジーへの備え

京都大学経営管理研究科客員教授

ベンチャー投資家

山本 康正

医療の分野は、急速な技術革新と人口の高齢化により大きな変化が起きている。創薬力と生産性を向上させることは、医療分野の課題を克服し、患者によりよい治療を提供するための鍵となる。そのためには、①多様な人材の採用、②多様な価値観を尊重する組織文化の醸成、③異なる部署や組織間のコラボレーションの促進、④リスクを恐れず新しいことに挑戦する風土の醸成が必要だ。──実は、この文章は生成AIがつくったもの。それほどテクノロジーは日進月歩で進んでいる。医薬・医療業界に限らず、データサイエンスなど知識のギャップは欧米と大きく開いてきているのが現状だ。

AIの進歩はめざましく、2010年以降、ディープラーニングが牽引した第3次AIブームはさらに進化し、2017年にはTransformerと呼ばれる深層学習モデルが台頭した。そして2022年11月30日、ChatGPTが世界を驚かすことになる。ChatGPTのユーザーはわずか5日間で100万人に達した。Instagramでも75日かかっている。ChatGPTはまだ日本語に弱いため、英語で使用することが望ましく、言語による差はさらに大きく広がったと言える。2023年3月にリリースされたGPT-4は一層の進化を遂げ、例えば冷蔵庫の中の画像からレシピを生成することができる。これは、自然言語と画像を境目なく処理できることを意味している。創薬の分野では、化合物生成やたんぱく質の折りたたみ予測などの精度が飛躍的に向上する。Googleはヘルスケア分野に注力しており、医療に特化したAI「Med-PaLM」を開発。現状の日本の経営スタイルでは追いつくのが困難そうな現状だ。

AIの攻防は米中で過熱しており、米国は良質なアルゴリズムの整備に強く、中国はデータ量で優位。そんななか、日本はどうあるべきなのか。AIは、IT(クラウド含む)とデータサイエンスに分解できると考えられるが、日本はいずれも弱い。もう一度、外から学ぶタイミングに来ているのではないだろうか。例えば巨大企業Appleは、「ハードウェア×ソフトウェア×サービス=消費者の満足度」という方程式ともいえるモデルのもと利益を上げ、再投資を図っている。こうしたエコシステムを学ぶことで視点が変わることも考えられる。

「DXは、お寺の改修(内)とお賽銭のもらい方(外)」という例え。お寺の改修は宮大工が必要なので時間がかかる。また、昔の素材を調達したり、昔の方法を知らなければ改修することはできない。新たな建物を建てたほうが早いと言える。一般に考えられている「資産」が、実は「負債」であるかもしれないということだ。また、お賽銭はQRコードでももらう時代になっている。手紙はFAX、Eメール、アプリへ、売り切りは月額課金へ、DVDレンタルはストリーミングへと変化してきた。これから10年、20年先、企業は顧客とどのような接し方をしているのか考えておく必要がある。また、自分たちにとってどのようなテクノロジーが必要なのか、常にチェックを欠かさないようにしたい。

必要な素養とは、①仮説思考ができえる人(ディベート、ゼロから考えることができる、同調圧力に負けない好奇心)、②英語で新しい技術を学べる人(新しいテクノロジーは英語ベース)、③データサイエンス、④コンピュータサイエンス、⑤コミュミケーション能力の高さ(茶目っ気のある人)だと、私は考えている。

講演2

バイオ医薬品の開発・製造・品質管理に関する人材育成の実践

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授

内田 和久

CMC(Chemistry, Manufacturing and Control)開発、あるいはGMP(Good Manufacturing Practice)製造の領域では、mRNAや抗体医薬などのバイオロジクスへの深い理解が必要だ。バイオ医薬や細胞医薬といったバイオロジクスは、製造方法や分析方法が共通なので、その本質を理解することで開発が容易になる。よって、そのような領域を扱える人材の育成が重要と言える。英国Catapultの予測では今後、製造に関わる人材が不足するとされている。製薬協の調査でも、バイオ医薬開発において培養や精製のプロセス研究、GMP製造、CMC薬事に係る人材が不足していることが分かっている。こうした問題意識から、我々はいくつかの対策を立てて実行してきた。

米国や欧州のバイオ医薬品は、日本よりも10年以上進んでいるとされるが、それでも米国のBETCやアイルランドのNIBRTといった施設では、公的な資金をもとに大学と連携しながら、さらなる人材育成を図っている。

バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)は、バイオ人材の育成を目的に、神戸市、神戸大学、製薬協、PMDA、AMEDなどの協力により、2017年、神戸大学内に設立された。座学と実習を中心とした教育で、製薬企業の開発・製造担当者にも講師としてお越しいただき講習を行っている。正会員は製薬企業を中心とする18社、準会員は7社。キャパシティ拡充のため、2023年4月には東京にも拠点を構えた。現在は、抗体医薬などのバイオ医薬品やAAVウイルスベクターの培養・精製など、提供できるモダリティを順次増やしているところだ。低分子抗体、ADC抗体、mRNAワクチン・医薬、CAR-Tといった新たなモダリティにも対応している。講習の参加者は会員に限らずオープンなもので、製薬企業、機材・部材ベンダー、PMDAの方などに参加いただいている。これまでの5年間の参加者は200社以上で、座学約1,200名、実習約300名にのぼる。

公的機関との連携も進めており、富山県の「バイオ医薬品専門人材育成研究」では、高専や大学生にまで対象を広げている。AMEDでの研究開発事業としては、一例としてはmRNAワクチンやアデノウイルスベクターワクチンなどの教育プログラムを作成している。2020年にはAPECのCoE(優良研修センター)にも認定された神戸大学と連携し、アジア各国のみならずペルーなどからも人材育成のワークショップに参加いただいている。

BCRETが掲げるバイオ人材育成のポイントは以下のとおり。①製薬関連企業におけるバイオ医薬品・遺伝子治療・再生医療製品などの開発・製造に精通した人材の育成、②バイオ医薬品の審査やGMP適合性調査に関わる国内の審査官・査察官の育成、およびアジアなど海外の査察官などの人材育成、③将来バイオ医薬品などの開発・製造を担える人材となる高専・大学生の教育、④モダリティの拡大やDXに対応したCMC開発などの実習教育用教材の開発、⑤オープン and/or クローズドイノべーションによる実践的なCMCコンサルティング。これらにより、国内でのバイオロジクスエコシステムの構築に貢献していきたい。

講演3

ワクチンの研究開発支援プログラムの現状と

バイオ医薬品開発を通して見た「育成」

日本医療研究開発機構(AMED)

先進的研究開発戦略センター(SCARDA)プロボスト

古賀 淳一

「人材育成に関わる風景と私見」を述べる。マネジメントと話が通じる現場の人材が欠けている。会社間や産官学間における人材の横の流動性が足りていない。Diversityは謳われるが、Inclusionを忘れてはいないか。居心地のよさに安住していないだろうか。そして、現場で生きてきた人間が「組織」と「人の育成」をどう捉えるべきなのか。

2022年3月にAMED内に設置された先進的研究開発戦略センター(SCARDA)では、約1,500億円の予算を預かって、ワクチン・新規モダリティ研究開発事業を行っている。また、ワクチン開発のための世界トップレベル開発拠点の形成事業、創薬ベンチャーエコシステム化事業を展開している。

COVID-19を振り返ると、ウイルス学からバイオテクノロジーに変わるモダリティの競争であった。私は、日本ケミカルリサーチ(現JCRファーマ)、アムジェン、第一三共でバイオ医薬品に関わってきて、高い評価を得たエンハーツなどの開発に携わることができたものの、片っ端から提案し、片っ端から失敗するというのが常だった。2011年には生産技術側から経営・RD本部への説得によりバイオシミラー事業に参入した経緯があるが、COVID-19がもたらした様々な問題は、実はその頃から予見できていた。

日本の「武士道」と西洋の「騎士道」は似ているが、武士道は「利に惑うは愚かなりけり」という清貧の思想。ある意味のんびりしているが、騎士道はスピード。日本は品質が高い一方でスピードが遅い。リーダーのトップダウンによる意思決定がなされる米国はスピードが速い。どちらがいいとは一概には言えないが、その違いを理解することなしにグローバル化の道はないだろう。

「組織」について、次のように自問することがある。ワクチンの状況は、バイオ医薬品の状況の縮図である。産官学は、共有すべき目標をどうやって共有してきたか。負のスパイラルの向きを変えることは難しい。向きを変えるには、たくさんの作用点が必要。迎合しないことが開始点。組織外の人間を受け入れる組織文化をいかにしてつくるか。「報連相」は時としてイノベーションを潰す組織犯罪の温床となるのではないか。「護送船団」の従順さと引き換えに得られる安全とは何か。その組織は何をしたいのかをまずクリアにし、そこへの最短距離を考えなくてはいけない。

このように「組織」を考えたとき、これまでの「必要な人材」像は間違いではなかったか。組織を大切にする人よりも、組織を壊す人のほうが必要かもしれない。組織に迎合する人がいる一方、身勝手に勝ちを取りにいく人も必要。そのバランスをどう考えるか。イノベーションに賛成するのは簡単だが、イノベーションを起こす人が必要。うまくやっている振りをする人よりも、失敗を重ねている人のほうが可能性を秘めている。リーダーシップとフォロワーシップの本質を考えること。欲しいのはオーセンティック・リーダーだが、育て方はどうするのか。我々は欧米化を急いできたあまり、リーダーシップの本質を忘れがちになっているのかもしれない。

講演4

創薬力/生産性向上の処方箋

求められる人材と組織の多様性

日本製薬工業協会専務理事

森 和彦

創薬力と生産性向上のためには、「ヒト」「カネ」「モノ」の3つを考えるのが基本だが、現在のように危機的状況にある中では時間のフレームを明らかにし、いつまでに何を用意して何を達成するのかを常に意識して考えなければならない。一方で、そもそもの前提が激動的に変化している。新しいコロナのワクチンは1年もかからずに登場し、世界中で何十億という人が使ったという現実がある。2000年前後のメガファーマによるブロックバスターの生産は期待外れだったという例もある。世の中はソリューションを求めるようになってきており、それを達成するためのプロダクトは必ずしも薬ではなく、デバイスやアプリでもよくなった。誰に何を提供しようとするのか、誰がコストを負担するのかを考え、全体を大きく俯瞰して、適時・適切に判断・実行することが重要である。

低分子からバイオ医薬品の時代への変遷とともに事業環境は大きく変わり、産業構造はクローズドイノベーションからオープンイノベーション、垂直統合型から水平分業型に変化している。ビッグデータ基盤、ライフサイエンスクラスター、薬価制度改革に三位一体で取り組む必要がある。日本の医薬品市場の成長は停滞しており、世界から取り残されるのではないかと心配している。ドラッグロスが生じるまでに日本市場の魅力が低下しているのならば、それは患者にとってもよくないことだ。画期的な新薬の開発・承認もこのところ減少している状況にある。

大事なのはイノベーションだが、どんなイノベーションを想定するべきか。アプリで病気を直すなど、破壊的イノベーションを起こすには、まったく新しい分野・発想が必要だ。そうすると、AIやデータサイエンス、人間の心理への理解が欠かせない。一方、現場の声からすると改善・改良を効率よく進める段階的イノベーションも必要。それらイノベーションの成功確率向上のために何が必要かを常に考え続けなくてはならない。実用化するには目的に添った多様な人材と、それをまとめてリードするビジョンと強力なリーダーシップが必要となる。バイオ医薬品など新たなモダリティの製造に関わる人材や、生物統計家、データサイエンティスト、ITの専門家、さらにはDXに必要な人材が不足しているのは喫緊の課題と言える。新しいタイプの人材が医薬品業界にソリューションをもたらす力になるだろう。

多様な人材がうまく機能するためには、コーディネーション、マネジメントを、スピードをもって、フレキシブル、レジリエントに行うことが必要。状況が激しく変化するなか、アダプティブでありながら、しかし目標に向けて揺るぎなく協力にファシリテイトする仕組みが必要となる。海外のエコシステムを参考にチャレンジすることも必要だろう。

製薬協の「政策提言2023」では、日本発のイノベーションを世界に発信すること、世界から投資を呼び込める環境を目指す姿としている。基礎研究など日本の強みを伸ばす取り組みとして、企業主導の新しい形のコンソーシアム設立を提案。スタートアップの支援についても取り組みを強化している。そして、バイオ人材の育成とコンサルテーションについては、製薬協としてもBCRET(バイオロジクス研究・トレーニングセンター)の活躍に期待している。「プラスアルファ」の人材が必要なのは明らかなのだが、それを確保するための号令は、国がかけるのが適切だろうと私は考えている。また、就職口や能力に見合った待遇など、若者に響くような施策が強く望まれる。ポイントは「スピード」、それをどのように実現するかが鍵となるだろう。

講演5

変革を生み出す中外製薬のDX戦略

中外製薬株式会社上席執行役員

デジタルトランスフォーメーションユニット長

志済 聡子

私は、日本IBMに30数年務めたのち、4年前に中外製薬に迎えられ、ITおよびデジタルを推進している。中外製薬は、がん・バイオに強みを持つ研究開発型製薬企業で、昨年初めて売上げが1兆円を超えた。2002年にスイスのロシュ社とアライアンスを結び、自社の医薬品をロシュのグローバルネットワークを通じて最大化、また豊富なロシュ製品を日本で展開している。ロシュとの戦略的提携から20年で業績は飛躍的に成長し、ロシュとの人材交流や様々な知見の共有を行ってきた。臨床試験成功確率の低さ、臨床試験と審査期間の長さ、新薬創出コストという課題を克服するために、クリティカルマス確保とイノベーション実行力が重要となるなか、DXを起爆剤にしていきたいという思いがある。そのためには従来型プレイヤーだけでなく、多様な新しいプレイヤーとも様々なオープンイノベーションを進めていく必要がある。

中外製薬は、2021年に成長戦略「TOP I 2030」を掲げ、DX、RED(Research & Early Development)シフト、オープンイノベーションをキードライバーに据え、「R&Dアウトプット倍増」、「自社グローバル品毎年上市」という高い目標にチャレンジしている。中外の中でDXを推進するなかで注力したのが、「全社ごと化」だ。明確なビジョンと戦略、推進体制の確立、人財強化・組織風土改革、プロジェクト推進などの取り組みを全社に浸透させることなしにDXをなしえることはできない。ビジネスの革新によって、社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターになるというビジョン実現に向け、革新的な新薬創出のためのDXの活用、すべてのバリューチェーンの大幅な効率化、デジタル基盤の強化という3つの基本戦略を策定している。具体的には、AIを活用した創薬、RWD(Real World Data)の利活用、デジタルバイオマーカーの開発、治験のデジタル化、スマートプラント、デジタルマーケティングなどを進めている。フェーズ計画としては、①「ヒト・文化を変える」から、2022年からは②「ビジネスを変える」プロセスに着手、最終的には③「社会を変える」ためにギアアップしていきたい。

デジタル戦略推進体制について。トップのコミットメントがもっとも重要だが、いかに有能な人財をアロケーションしてもらうか、いかに投資を認めてもらうかが鍵となる。約100名からなるデジタルトランスフォーメーションユニットは、デジタル戦略推進部、ITソリューション部からなり、横の連携も取りながら業務にあたっている。

これから求められる人財は、デジタルセンスを持ったビジネスの専門家、ビジネスセンスを持ったデジタル技術の専門家で、両者をクロスさせていくことを目指している。まずはChugai Digital Academy (CDA)を社内に立ち上げた。将来的には学生や他社にも枠を広げ、中外に興味を持っていただけるデジタル人財を増やしたいと考えている。CDAで特に注力しているのは、デジタルプロジェクトリーダーとデータサイエンティストの育成だ。各部門から15名ずつの候補者を出してもらい、9か月をかけて育成。現在は第6期となっている。育成プログラムは、職種共通および職種別のスキル強化に向けたOff-JTと実務でのOJTを提供している。アイデア創出のためには、Digital Innovation Labでアイデアを形にするプロセスを包括的に支援。よいアイデアには予算を出し、3か月間トライしてもらう。もちろん失敗してもかまわない。これまでに450件ほどの応募があり、50件以上がPoC(概念実証)を実施、10件以上が本番開発フェーズに移行。本番例には、VRを活用した分子モデリングシステムなどがある。

風土改革としては、DXリーダーが部門の垣根を越えて連携し、フランクに話せる環境をつくったり、デジタルサミットの開催、G検定(ジェネラリスト検定)受検支援などを行っている。また、製薬企業により興味を持ってもらうため、社内外への情報発信も盛んに行っている。こうした取り組みの成果もあって、当社は3年連続でDX銘柄に選定されている。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、まずは各パネリストからの補足コメントから始まった。医療・医薬品産業には人材が集まりにくいと言われるが、「やりがい」は大きい。できれば英語でメッセージを発信することが大切(山本)、質量共に多彩なデータが扱える医薬業界はデータサイエンストにとっては魅力的な業界(志済)、米国では部下のほうが給料が高いような状況がある。そんななか日本に来てもらうにはどうしたらよいのか考えないといけない(古賀)、学生に対して医薬への理解を深めるための啓蒙活動が必要(内田)、社会を変えていくためには、患者も巻き込んでいくことが必要(森)、ペイシェントジャーニーをしっかりと描くことが大切(志済)、といった意見が寄せられた。

その後、パネリスト間によるビジネスモデル化などについての意見交換を経て、中村座長から「日本の強みとは?欧米とのちがいは?」というテーマで各パネリストに質問が投げかけられた。マルチタレント性(森)、現場出身の中間マネジメント層(古賀)が挙げられた一方で、その強みが活かされていないという意見も。専門性についてどうあるべきかという議論にも発展した。

日本の強みについては会場からも、ガバナンスが秀でている点が挙げられた。また、何年も考え続けている研究者が成功をつかむことが多い事例から、研究者に「おもしろさ」を与え続けることの重要性が問われた。サイエンティストの興味は利益ではなく、病気を克服することで社会が変えられることではないかという声も出た。

中村座長は最後に、まとめに代えてパネリスト一人ずつにテイクホームメッセージを求めた。いろんな方が命の重さに紳士に向き合っているが、その真面目さゆえに型にはまっているのではないか。横道に逸れてみることも重要(山本)、CMC領域へのITの活用はまだ、世界的に取り組みが未完成なので、日本が欧米に伍すこともできるのでは(内田)、ダイバーシティこそが、イノベーションを起こすためのオブリゲーション(古賀)、スピードをどのようにして達成するか、ただし、自分たちのためのスピードではなく、患者や家族にとってのスピードであること。それがやりがいにつながる(森)、ヘルスケア分野はテクノロジーとの親和性が高いため、常に感度を上げておくことが重要(志済)。様々な論点から、率直な意見交換がなされたパネルディスカッションで、今回の産官学シンポジウムは幕を閉じた。