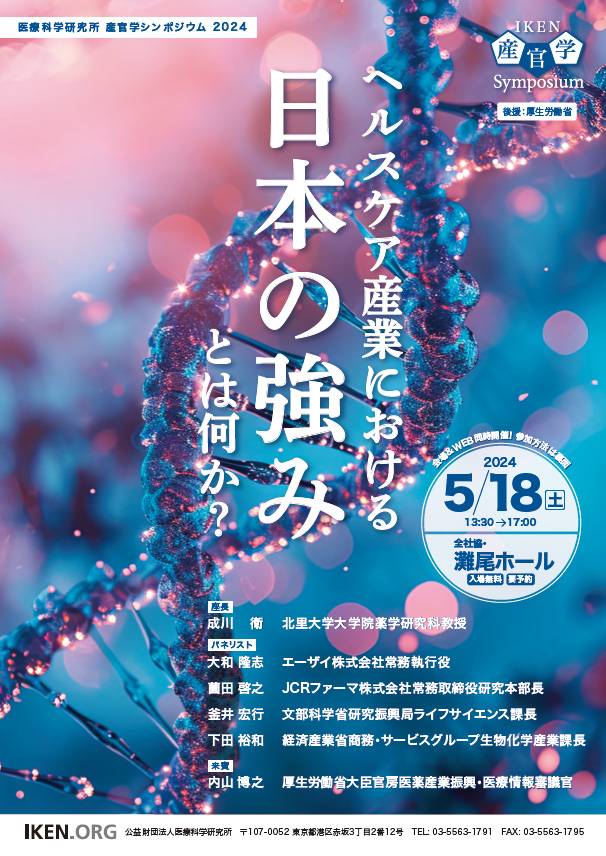

ヘルスケア産業における日本の強みとは何か

2024年度の産官学シンポジウムは、昨年同様、会場およびオンラインシステム(Zoomウェビナー)の2通りの参加方法により同時開催されました。

近年、世界の創薬ではバイオ医薬品が比重を高めてきていますが、日本は多様化するモダリティに遅れをとっていることが指摘されます。また、創薬ベンチャーの育成が不十分とも言われます。しかし、創薬技術や生産技術の環境を見渡してみると、日本ならではの強みも浮かび上がってきます。産官学が力を合わせて強みを伸ばし、ヘルスケア産業を力強く成長させることを目的に、今回のシンポジウムでは、製薬業界、文部科学省、経済産業省の取り組みを講演としてご紹介いただき、その後、パネルディスカッションにて議論を深めました。

座長基調講演およびパネリスト講演の要旨は以下よりご覧ください。

※講演録は、機関誌『医療と社会』(Vol.34, No.3. 2024年10月)に掲載予定です。

シンポジウム概要

プログラム

注)下線のお名前・項目をクリックすると講演要旨をご覧いただけます。※動画配信は終了いたしました。

| 開会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所理事長 | 江利川 毅 |

|---|---|---|

| 来賓挨拶 | 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 | 内山 博之 |

| 座長基調講演 | 北里大学大学院薬学研究科教授 | 成川 衛 |

| 講演 | エーザイ株式会社常務執行役 | 大和 隆志 |

| JCRファーマ株式会社常務取締役研究本部長 | 薗田 啓之 | |

| 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長 | 釜井 宏行 | |

| 経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課長 | 下田 裕和 | |

| パネルディスカッション① | ||

| パネルディスカッション② | ||

| 質疑応答 | ||

| 閉会挨拶 | 公益財団法人医療科学研究所専務理事 | 松江 裕二 |

(敬称略)

座長基調講演

ヘルスケア産業における日本の強みとは何か

北里大学大学院薬学研究科教授

成川 衛

創薬モダリティは多様化している。従来の低分子医薬品、組み換えタンパク、抗体医薬品や、核酸医薬品を含めて、「分子」で病気を治すのが主流だったが、最近は遺伝子治療や細胞治療のように「遺伝子」「細胞」で治すモダリティにシフトしつつある。これらについては、安全性や製造工程においてより高度化が求められるが、それは低分子についても同様で、日本がこれまで培ってきた技術が活かされることが期待される。2023年6月にまとめられた「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書」では、「日本の創薬力の低下」について多くのページが割かれている。その要因のひとつが、製薬企業が新規モダリティの変化に立ち後れたこととされており、生活習慣病関連の医薬品の研究開発に集中したこと、バイオ医薬品などを開発せずとも一定の収益が上げられていたこと、組織や人材の変革への投資に踏み切れなかったことなどの要因が挙げられている。

近年、米国ではEBP(Emerging Biopharma Companies:新興バイオ医薬品企業)発の新薬申請が過半数を占めている。一方で、EBP自身が薬事承認を取得しているのは約半数で、大手製薬企業と連携しているケースが少なくない。先の報告書でも、ベンチャーと大手の協業によるエコシステムの構築が重要で、ベンチャー支援に役立つプログラムが増加しつつあるが、海外と比較すると協業はまだまだ少なく、こうした背景が創薬力の低下とドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスにつながっていると分析されている。

IMD(国際経営開発研究所)の世界競争力年鑑では、日本の競争力は90年代前半には1位だったのが2023年には64カ国中35位にまで落ちている。この年鑑は、経済状況、政府効率性、ビジネス効率性、インフラという4つの指標からなり、インフラのうち「科学インフラ」については上位をキープできているが、研究開発により蓄積された強い知識資本の閉鎖性を打破し、幅広くビジネスに応用・活用するしくみには改善の余地が多いとされる。視点を変えて強みを伸ばしていく議論が必要であろう。

例えば、海外のEBPの薬をその日本法人が自ら上市するルートの他、国内の提携企業が上市する、国内のベンチャーが上市する、ベンチャーから大手にバトンタッチして上市するケースなど、様々なアプローチがある。重要なのは、よい薬がよりよいタイミングで日本市場に届けられることだ。令和6年度薬価制度改革では、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス解消のため、革新的新薬のイノベーションの適切な評価を推進するための薬価上の措置が講じられた。また、創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(厚生労働省)でも幅広い議論がなされ、薬事規制のあり方についても課題が指摘されている。例えば、条件付き承認制度の適用状況は日本は低調なので、もう少し積極的に運用すれば海外企業も日本に目を向けてくれるのではないか。

本日のシンポジウムは、「特定の創薬技術・生産技術」「特定の疾病領域・創薬シーズ」「医療環境、規制・制度」といった視点から、日本の「強み」を探っていきたい。「なぜ強みとなり得たのか」「その強みの本質は何なのか」「その強みを活かすためにはどのような環境が必要なのか」「強みを持つために、あるいは強みを強化するために、行政はどのような施策・制度を考えるのか」を念頭に置きながら議論を進めていきたい。

講演1

ヘルスケア産業における日本の強みとは何か

エーザイ株式会社常務執行役 Deep Human Biology Learning

大和 隆志

私が今、責任を預かっている組織(創薬体制)をDeep Human Biology Learningと呼んでいるが、本日の講演にも「ヒューマンバイオロジー」というキーワードが出てくるので、記憶に止めていただければ。

私の大学での研究テーマは、プレオマイシンという天然物の全合成に関わるものだった。エーザイに入社して最初に従事したのがスルホンアミド抗がん剤(E7070、E7820)の開発。その後ハーバード大学に留学した際も、帰国後も天然物の研究に従事。さらにその後も天然物の創薬に携わってきた。そして、最初のE7070の研究から30年を経て、E7070がスプライシング因子RBM39を選択的に分解するモレキュラーグルー型プロテインテグレーターであることが判明した。このあたりに日本の強みのヒントがあるのではないかと考えた。

日本人のノーベル賞受賞者の業績を振り返ると、物理学賞の湯川秀樹博士(1949)、小柴昌俊博士(2002)と、日本は自然科学をリードしてきたことが分かる。また、化学賞の福井謙一博士(1981)の「理論」は、野依良治博士(2001)年の「技術」につながっていることが見てとれる。生理学・医学賞の利根川進博士(1987)の功績は抗体、つまりヒューマンバイオロジーであり、当時としては画期的だった。2010年以降は多くの先生方が生理学・医学賞を受賞しており、iPS細胞の山中伸弥博士(2012)、線虫感染症の大村智博士(2015)、オートファジーの大隅良典博士(2016)、免疫抑制阻害によるがん治療法の本庶祐博士(2018)と、ナチュラルサイエンスやヒューマンバイオロジーに基づいた数多くの業績が、世界に大きなインパクトを与えてきた。

世界に認められている日本の魅力には、美しい自然と独特な自然観(自然美)、和食(調和美)、日本酒(杜氏の技による発酵天然物の極み)、歌舞伎や能などの伝統芸能(様式美)、陶器や織物などの伝統工芸品(精巧美)があり、美につながるような分野が得意であることがうかがわれる。

このような日本の特性が創薬の分野に反映されている事例を紹介する。アルツハイマー病の新しい治療手段と期待されるレカネマブ。その原点は、ヒューマンバイオロジー仮説(Science、1992)、アークティック変異(Nature Neuroscience、2001)で、レカネマブは自然にならって標的を定めたものと言える。最近では、南米コロンビア・アンティオキア州の研究事例がある。同山村には若年性アルツハイマー病の優性遺伝があり、プレセニリン1遺伝子の変異により40代で発症する。レカネマブのターゲットであるAβの病原性を示唆するヒューマンバイオロジーの事例だが、60〜70歳代になっても発症しない被験者のタウタンパク質の凝集体が限定的だったことから、アルツハイマー病におけるタウ病理の重要性も強く示唆された。これにより、当社の抗MTBR(Micro Tubule Binding Region:微小管結合領域)タウ抗体E2814の臨床開発戦略は強く支持されるものとなった。

ヒューマンバイオロジー仮説の提唱と検証を目指す産官学連携プロジェクトに、AMEDのCiCLE事業に基づく、慶應義塾大学医学部百寿総合研究センターと当社による産医連携拠点「エーザイ・慶應義塾大学 認知症イノベーションラボ(EKID)」がある。ここでは高齢者のバイオサンプルを用いた解析を行っている。様々なヒューマンバイオロジーの情報を次の創薬に活かし、今、日本が経験している高齢化現象を、ナレッジとしてアジアやアフリカ諸国などに伝えていきたいと考えている。

自然に学び倣う創薬モダリティの展開としては、モレキュラーグルー(分子糊)の例がある。オーキシンという植物の成長ホルモンは、普段は出会うことのないある分子をカップリングすることで、ある特定のタンパク質の分解が誘導される。こうした例は希ではなく、タクロリムスやシクロスポリンA、シロリムスなどはすべてモレキュラーグルー、つまり天然物創薬の例である。創薬モダリティとしてのモレキュラーグルーには、バイスペシフィック抗体がある。当社でも、国立がん研究センター、AMEDと合成低分子モレキュラーグルーの研究を進めている。こうした研究から得られるデータをAI創薬に活かすことで、新たな低分子/中分子医薬品の開発が期待されるが、日本もその分野のキープレイヤーになれるものと考えている。

講演2

JCRファーマの研究開発における取り組みと強み

JCRファーマ株式会社常務取締役研究本部長

薗田 啓之

JCRファーマは、バイオ医薬品のみを扱う製薬企業で、稀少疾患をターゲットとしている点が特徴的と言える。来年(2025年)創業50年を迎えるが、尿から生理活性物質を集める事業からスタートし、その後、遺伝子組換えタンパク質にシフトしてきた。国産発のバイオシミラーの承認取得、再生医療等製品「テムセル」の上市、アストラゼネカ製COVID-19ワクチンの受託生産などの実績があるが、我々が目標としているのは、稀少疾患、特にお子さんの難病の治療薬をひとつでも多く創出することだ。

現在の主要疾患ターゲットは、50種類以上が知られるライソゾーム病で、もっとも注力しているライソゾーム病の国内の患者数は約150名、世界でも2〜3,000人程しかいない。収益性を考えるとこのような稀少疾患に参入する企業は多くないと言われるが、当社のサイズやスペシャルティにはマッチしていると考えている。

ライソゾーム病は、中枢神経障害が治療の大きな障壁となっていることが分かった。ライソゾーム病はある酵素が欠損することで発症する。つまりその酵素を戻してあげれば治るので病態はシンプルと言える。しかし、その酵素は高分子なため、脳血管から血液脳関門(BBB:Blood Brain Barrier)を通過して脳内に届いてくれない。血液脳関門は微小血管の内皮細胞で、脳内への物質輸送を制限することで脳の機能を健全に保っている。グルコースなどの必要物質は通過できるが、治療に必要な薬剤までブロックするため、それが治療の障壁となっていた。必要物質とともに薬剤も脳に取り込もうというのが、血液脳関門通過の基本的なコンセプトだ。内皮細胞に高発現しているトランスフェリンレセプター(TfR)を介して血液脳関門を通過させる技術が「J-Brain CargoⓇ(JBC)」だ。実はこの技術のコンセプトは20年以上も前に示されていたが、創薬には結びついていなかった。当時の抗体作製技術などの問題もあるが、技術と疾患のマッチングがなかったからではないか。このようなマッチングを見つけ出すことも、創薬力の向上に大きく影響していると言えるだろう。

血液脳関門通過技術を用いて、ライソゾーム病の一種、ムコ多糖類II型(ハンター症候群)の治療薬開発を進めた。同一遺伝子変異を持つハンター症候群の兄弟の例を紹介する。残念ながら兄のほうは血液脳関門通過型の薬剤は投与されず、脳に届かない酵素の治療を受けられた。一方、弟のほうは我々の治験に参加いただいた。兄のほうは生活年齢に対し発達年齢は横ばいで推移したが、弟は今のところ正常発達ラインをたどっている。当初から我々が成し遂げたかったことが現実となり、たいへんうれしく思っている。これらデータをもとに、世界で初めての血液脳関門通過技術を用いた医薬品「イズカーゴ」が国内で2021年に承認され、現在はグローバルのフェーズ3試験を行っている。

このJ-Brain CargoⓇ技術はドラッグデリバリーシステム(DDS)の一種であり、様々なモダリティへの応用のためにバリエーションの研究開発を進めている。末梢組織への輸送では筋疾患、中枢神経系への輸送ではアルツハイマー病やパーキンソン病などの治療への応用が期待される。さらに輸送する分子の多様化も重要で、酵素・タンパク質のほか、抗体医薬、核酸医薬、ナノ粒子、遺伝子治療・細胞治療などの領域でJ-Brain CargoⓇを「使いこなす」研究に専心している。こうした基盤技術の構築はひとつの強みとなり得るもので、我々のような小さな会社でも、他社と協業することでより大きなターゲットにチャレンジすることもできる。稀少疾患にはバイオ医薬品がマッチする疾患も多い。自分たちのプラットフォーム技術にさらに磨きをかけながら、今後も稀少疾患にフォーカスし続けていきたい。

講演3

ライフサイエンス分野の研究開発の推進について

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長

釜井 宏行

文部科学省では健康・医療分野において、「認知症治療等に資する脳科学研究の推進」「大学発医療系スタートアップへの支援強化」「がん研究の推進」「ゲノム創薬等の次世代創薬の推進」「研究開発プロジェクト(再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化、新興・再興感染症研究基盤創生)」に取り組んでいる。

脳神経科学統合プログラムでは、基礎と臨床、アカデミアと産業界の連携強化を基本とし、中核研究拠点の整備や、重点研究課題を設定しその支援などを進めている。重点研究課題には、「革新的治療法につながる研究(治療等のシーズ開発)」「神経・精神疾患の原因解明(ヒト病態メカニズム)」「ヒト脳の革新的な原理解明」「革新的技術・基盤の開発・高度化」、そして数理モデルを用いた「デジタル脳の開発」がある。文科省ではこうした分野融合を強みのひとつと考えており、製薬企業や厚労省とも連携し活発な意見交換を行っている。

スタートアップとしては、橋渡し研究プログラムがある。11の橋渡し研究支援機関(10大学と国立がん研究センター)を認定。その機能を活かし、152億円の補正予算を計上し大学発医療系スタートアップを支援しようとしている。

スマートバイオ創薬等研究支援事業では、これまで推進してきた要素技術開発に加え、早期の企業連携推奨を目指している。3年目にステージゲート評価を実施し、達成できていない場合はお引き取りいただくこととし、できるだけ早期から企業側のニーズを取り込めるよう配慮している。ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(B-cure)では、東北メディカル・メガバンクとバイオバンク・ジャパンとの連携により社会実装モデルの創出を目指している。

再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラムは、疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究、アカデミア向けのベクター(細胞へ遺伝子を導入する媒体)製造基盤構築などに対応している。文科省のシーズは比較的シームレスに、経産省、厚労省に引き継げており、3省の協力でひとつでも多くの成功事例を出していきたい。新興・再興感染症研究基盤創生事業では、長崎大学BSL4施設を中核とした研究や海外の感染症研究拠点における研究の推進、また人材の育成を図っていく。

生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)では、ライフサイエンス分野の研究発展に資する基盤整備を行っており、ここ数年でクライオ電子顕微鏡も16台ほど整備した。革新的先端研究開発支援事業は、革新的シーズを将来にわたって創出し続けるために分野横断的な基礎研究を推進するもので、AMED-CRESTなどにより組織の枠を超えた研究体制を構築している。医療分野国際科学技術共同研究推進事業は、G7をはじめとする同士国やASEANなどと連携し、国際協力によるイノベーション創出や科学技術外交の強化を図るものだ。ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)は、日本が1987年に提唱して創設された国際共同研究助成プログラムで、新奇性・革新性や専門分野横断型を推奨する研究グラントや、若手研究者を助成するフェローシップなどの改革が進められている。

世界・日本ともライフサイエンス分野の論文数が占める割合は大きく、臨床医学を含めると約半数に上る。しかし近年は基礎生命科学の研究力低下が深刻なものとなっている。そこで、文科省ではライフサイエンス委員会を立ち上げ、若手の先生方を交えながら議論を深めている。Curiosity(基礎研究の根幹をなす生命現象解明への探究心)、Methodology(最新計測・解析技術が可能とする生命科学への新展開)、Mission(健康・医療やバイオといった不可欠な社会ニーズへの対応・貢献)の3要素が融合し、相乗効果を発揮していくのが「今後のライフサイエンス研究」と位置づけている。人材育成については、特に臨床研究に専念できる時間の低下などの課題が指摘されており、文科省としてもしっかりとした施策を打っていきたい。

講演4

我が国バイオ産業(創薬分野)の競争力強化

経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課長

下田 裕和

2024年4月に行われた日米首脳会談の共同声明では、AI、量子技術、半導体と並んでバイオテクノロジーの重要・新興技術の日米協力について言及がなされたが、日本の課題のひとつがエコシステムである。日本のアカデミアのシーズにはすばらしいものがあるが、実用化の面で遅れをとっている。アーリーステージから切れ目なくつないでいくことが必要だ。

経済産業省では、創薬ベンチャーエコシステム強化事業としてリスクマネーの供給を開始している。創薬ベンチャーに対し、認定ベンチャーキャピタル(VC)の出資額の2倍相当の補助を行い、薬事承認につなげるのが目的だ。国内市場は縮小傾向にあるため、海外のベンチャーキャピタルも対象としている。鍵となるのはVCで、パイプラインのグローバル開発による価値最大化、IPOではなくM&Aを基本とした Exit戦略、IPOの場合は医薬品上市のためのIPOを行うといった観点を求めていきたい。

支援している創薬スタートアップにも様々なモデルが出てきた。京都大学発のベンチャー、サイアスは2013年、FDAの承認を目指して米国に本社を移転し、社名をShinobi Therapeuticsに変更。開発を主軸とする日本の子会社(シノビ・セラピューティクス)との2拠点で、グローバルにiPS細胞の応用研究開発を進めている。名古屋工業大学と慶應義塾大学の共同開発から生まれたレストアビジョンは、日本に拠点を置きながらFDAの承認を推進している。京都大学iPS細胞研究所と武田薬品工業によるオリヅルセラピューティクスは、国内に拠点があるCDMOを活用し、国内で承認をとったうえで米国進出を目指すモデルとなっている。目指していくのは海外のエコシステムとの連携だ。

バイオ医薬品は、その製造拠点が国内に存在することが、国内創薬シーズの競争力強化の鍵となる。バイオCDMOの富士フイルムやAGCは抗体を中心にグローバルでマーケットを拡大しているが、日本に製造拠点がない。そこで国内にワクチン・バイオ製造8拠点、製剤化・充填4拠点、治験薬製造4拠点を整備しているところだ。部素材の国産化についても支援していく。バイオ製造人材も重要で、生産拠点の整備を進める製薬企業・CDMOでは1,000人規模の雇用を計画している。雇用を生み、何としてもOJTで育てていきたい。

再生・細胞治療のCDMO産業も可能性のある分野で、特に細胞培養の自動化は重要と言える。再生医療等製品は患者数が限定されているため、例えばiPS細胞の治療が一般的となるような世界をつくっていかなければ産業として成り立たない。まずはより多くの患者に治療を提供し、加えて製造機能(CDMO)を強化し、これらから蓄積される臨床と製造のデータを連結してrTR(Reverse Translational Research)を実現。より多くの再生医療等製品の有効性を確立し、世界の方々が受けられる治療を提供していく。そのために、再生医療のハブとなるような拠点を支援しながら、創薬ベンチャーエコシステムを強化していきたい。

パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、産官学連携と創薬エコシステムという、大きく2つのテーマで議論が進められました。産官学連携については、同じ言語、同じカルチャーや考え方を持っているのは強みのひとつ(大和)、シーズと技術、病気を結びつけるために産官学間のギャップを解消することが必要(薗田)、投資環境が乏しいなか、知財を確保しながらいかに同士国と連携していくか(釜井)、産官学は最終的な目標を共有できていないのが課題で、薬事承認のために足並みをそろえたい(下田)、といったコメントが寄せられました。創薬エコシステムについては、日本は量よりも質(差別化要因)で勝負すべき(大和)、米国を後追いするのではなくニッチな分野への集中が必要(薗田)、日本は多様性に富んだ研究がしやすいと言われるが、その特性を活かすことが必要(釜井)、グローバルなエコシステムの中で日本の特徴を出していく、また信頼を背景とした人と人とのつながりが重要(下田)などの声が上がりました。会場やオンラインの参加者からは、エコシステム、薬価制度、基礎研究の強みなどについて発言・質問がなされました。

成川座長は、これまで低分子などの分野で培ってきた技術基盤をはじめ、日本の強みがいくつか見えてきたが、それらをさらなる強みに育て上げるには、他分野との連携や他者との協業、人材育成が重要とし、シンポジウムのまとめとした。